7月19日,为了解和弘扬恩施傩文化,华中农业大学信息学院赴恩施暑期社会实践团在傩文化体验馆进行了一次别开生面的文化探寻之旅。她们拜访了国家级非物质文化遗产恩施傩戏中的傩戏面具(以下简称傩面)的非遗传承人汪儒斌老师,了解了傩面的制作工艺和传承困境,感受了傩文化的魅力和价值。

实践团首先来到了汪儒斌老师(以下简称汪老师)的工作室——傩面汪木雕工作室,欣赏了各种形态的傩面。工作室的人员热情地接待了她们,并为她们联系了汪老师。她们与汪老师约定好在下午六点去他在女儿城内开设的傩文化体验馆拜访他。

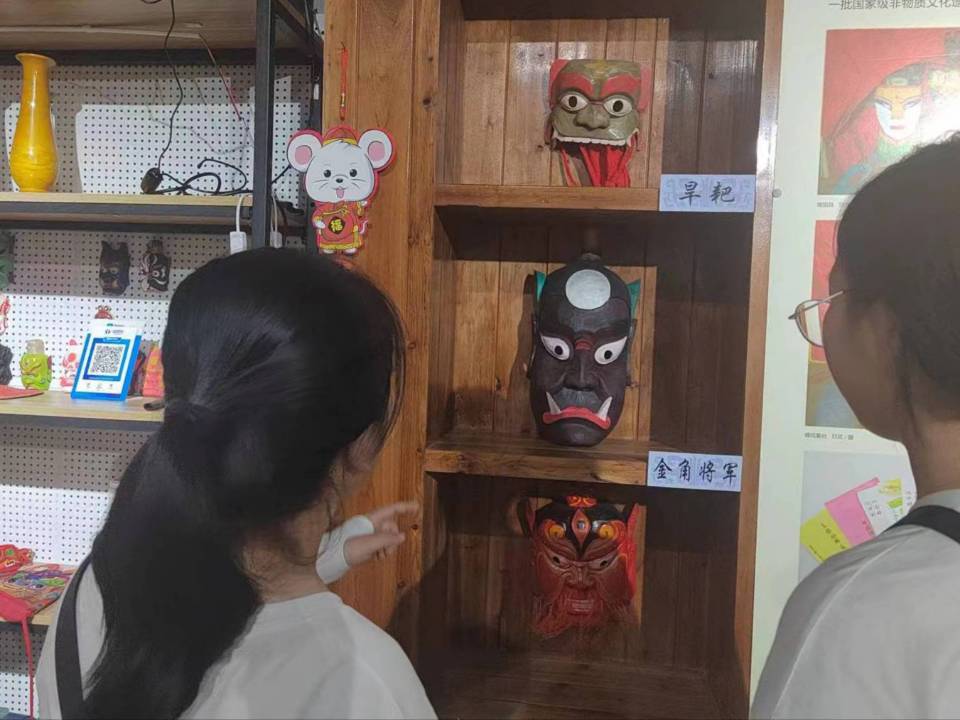

下午六点,实践团准时到达了傩文化体验馆。体验馆内的墙上装饰着许多傩面,千奇百怪,栩栩如生。汪老师热情地招呼她们坐下,并与她们进行了畅谈。

汪老师告诉她们,他从小就对手工艺制作很感兴趣,加上当年想靠手艺吃饭,便跟着师父谭学朝学习制作傩面。他说:“坚持做这个一个是要有长期学习的心理准备,因为美工这样的手艺活是不好学的;再一个就是爱好,必须要对这个工作特别爱好才有信心做下去。”他还透露,他当初拜师学艺的时候有八个师兄弟,但现在还在坚持做这个的就剩他一个了。

实践团询问汪老师为什么会有这样的情况,汪老师叹了一口气说:“由于傩面制作工艺的复杂以及不能很好地为生活带来收入,仅仅是凭兴趣爱好能够坚持下来的人少之又少,就连我也觉得仅凭制作傩面难以糊口,所以我还会制作一些木雕根雕维持生计。”他还表示,目前他有一些徒弟来传承他的手艺,但都不是以做这个为专职,都有其它谋生的主业。

实践团感到惋惜,队员付伊然同学问汪老师是否有考虑过把傩面与文创结合起来,让更多的人看到、了解傩面。汪老师说:“我曾经尝试过走文创的道路来发展傩面,也投入了很多资金,但由于傩文化只是地方的小众文化,吸引不到年轻人们的目光,做的很多文创产品都被积压在了仓库里,也就不敢再做了。”说完,汪老师指了指体验馆的一隅,那里陈列着诸多与傩面相关的文创作品,有绣有傩面的绣花鞋、绣花帽,印有傩面图案的帆布袋,傩面挂饰、花瓶、笔筒、水杯等,每一个都匠心独具。看到这些精美的文创产品未能走进大众视野,实践团的队员们的心情都分外沉重。

之后,汪老师与实践团畅聊了关于它的学艺经历、傩面制作技艺进入高校课程、傩面制作过程及其与现代化工艺相结合等诸多话题。经过了一个多小时的对话后,实践团对傩文化有了更深入的了解,对傩面制作技艺所面临的处境有了更清晰的认识。她们感受到了汪老师对这门手艺的热爱和执着,也深刻体会到了他在传承非遗中所面临的困难和挑战。她们认识到傩面的传承发展困境也是我国诸多非遗技艺的传承发展困境,她们表示希望通过她们微小的力量,把她们的所知所感传播给更多人,让更多人关注非遗文化的传承和发展,为保护中华民族的文化遗产贡献力量。

文字:华中农业大学信息学院赴恩施暑期社会实践团 盛鈺莲 孙悦恒

摄影:华中农业大学信息学院赴恩施暑期社会实践团 付伊然 盛鈺莲