图 1 图为团队成员合影 通讯员李漠/摄

随车流进入永联村,首先映入眼帘的是宽敞整洁干净的马路,以及周围精致修剪的绿化,公交车站、公共自行车站点,极具城镇化水平的基础设施建设水平处处彰显着永联村的“财大气粗”。进入居民区,超市、酒店、社区医院、活动中心、学校配套设施齐全每每提现着居民高质量的生活水平。想必若能回到20世纪70年代,那时的老永联人绝对不会想到这个村子接下来会创造的一个又一个翻天覆地的奇迹。

工业立村摘下贫困帽

走进永联展示馆,引导员介绍起永联村的发展历程: 1970年,这个刚刚在长江滩涂围垦建成的小村子还是苏南地区面积最小、经济最落后的村落,由于地势低洼,十涝九灾,那时当地村民甚至还总结出一套“生产靠贷款,生活靠救济,吃粮靠返销” 的经验。1978年8月,43岁的吴栋材书记推着一辆破旧的自行车来到了张家港这个最小的村子,贫穷的乡亲们、破落的村子、落后的产业……无一不使这个新的村书记感到心惊,他暗下决心,要彻底改变永联贫穷落后的面貌。在吴栋材书记的带领下,村民们的思想逐渐转变,认识到唯有实事求是、创新求变才能走上致富之路。显然,永联人这破釜沉舟的一步赌对了,集全村之力而建成的轧钢厂没有辜负村民们的期待,仅1985年一年,轧钢厂就为村子带来了200万的净利润,永联村一跃进入全县10个富裕村之列,彻彻底底脱去了曾经又小又破的影子。

图 2 图为团队成员在了解永联发展史 李漠/摄

近几年,永钢乘势而上,紧紧抓住新一轮发展机遇,陆续投资建设了第二线材厂、新棒材厂、第二制氧厂、3万吨级长江自备码头等重大工业项目。如今的永钢集团,拥有500万吨钢和500万吨材的年生产能力的大型钢铁企业,公司生产的“联峰”牌钢材,是建筑钢材市场的著名品牌。集团总资产近145亿元,2010年销售收入超过285亿元,利税达到16亿元,名列全国500强企业第192位。

村企相联苏南共享模式新境界

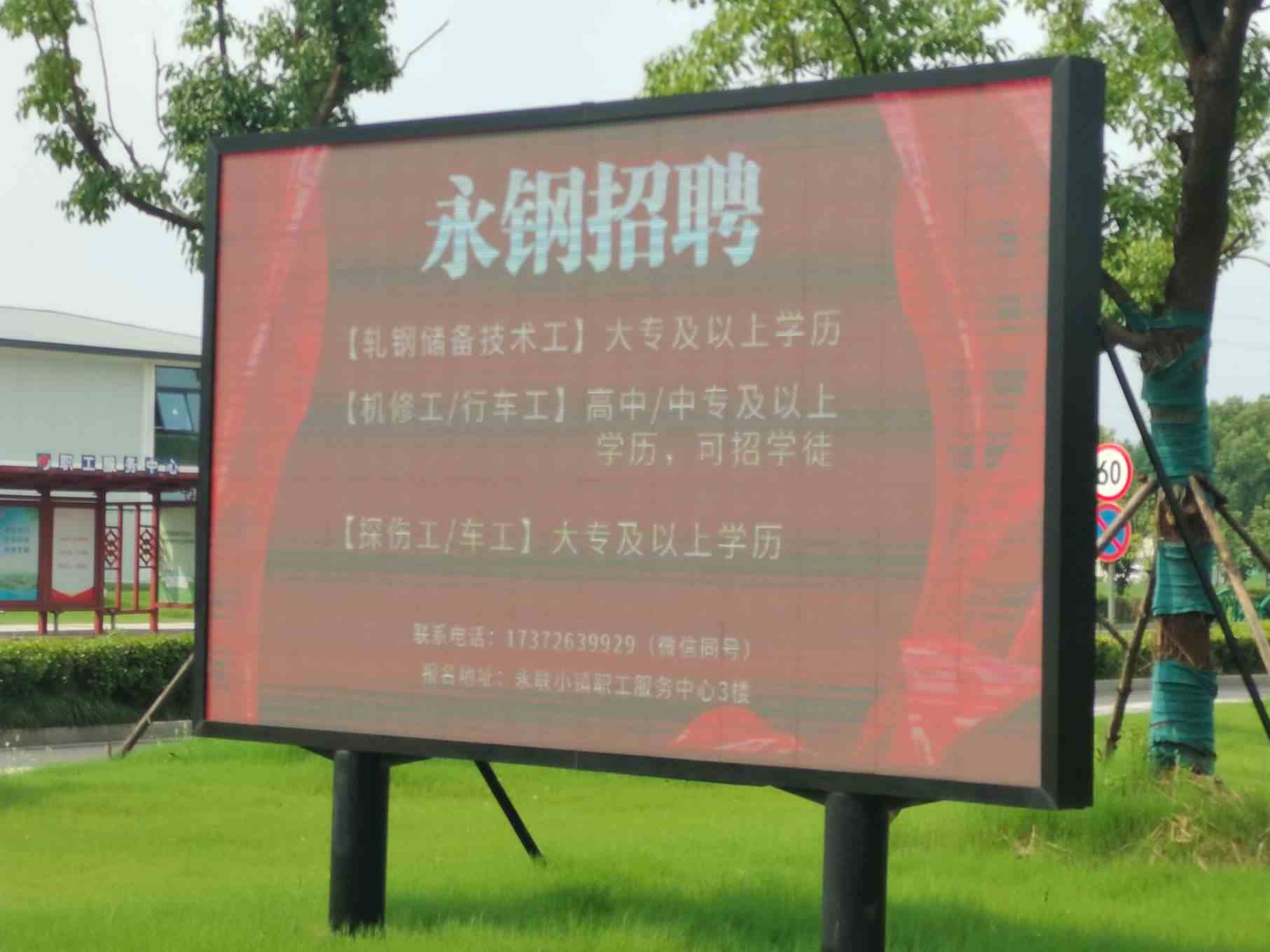

在前往永联村委会和股份经济合作社的路上,到处都有永刚的影子:大大的电子屏上打着永钢招聘的广告,路边的公共自行车是由企业出资的永钢自行车,村委会的负责人也介绍到永联村的文旅产业:张家港永联水上乐园和江南农耕文化园都是由永钢集团和村集体合办的,到处都可以看到村办企业惠及反哺家乡的身影。

图 3 图为永钢集团招聘信息 通讯员倪明轩/摄

今日的永联,已实现村集体收入1.84亿元,村民年人均纯收入达6万元,村民福利也随着经济发展得到越发牢固的保障,每一位永联人都可以充分感受到村子发展的红利与幸福感,永联村委实现了令人瞩目的“4个98%”:98%的村民实现了城镇化居住,98%的土地实现集中流转,98%的劳动力实现就地就业,98%的农民享受到比普通城里人更加优越的福利与社保待遇。只要是永联村本村的村民,18周岁以内每人每月可以拿到600元的福利,18周岁后每人每月拿到的福利逐年递增25元,如此平等的福利分配使村民切实享受到“共享”理念下经济发展的踏实感与幸福感。

乡村田野氤氲文化气息

“村里不仅要有肯德基,也要有书画社;村民家里不仅要有存款,还要有藏书。”永联村党委书记吴惠芳的一句“口头禅”,传递着这个村子物质文明与精神文明“两手抓”的坚定态度,也正成为永联的现实模样。

如今的永联村,氤氲着文化的气息:青砖黛瓦、小桥流水为永联小镇增添了几分精致和秀美,保留了灵动的水乡气息;偌大的“金手指”雕像彰显着永联“敢破敢立、自强不息、团结奉献、实干争先”的精神;江南农耕文化园展示农耕历史、农耕谚语、农业生产、传统手工艺等农耕文化元素,并赋予独具特色的创意,让“乡土不土、乡愁不愁”。永联的文化建设并非局限在目之所及的“环境”里,更反映在每位村民都能在这儿找到适合自己的文化娱乐方式上。

图 4 图为金手指广场 通讯员李漠/摄

结语

永联村曾是张家港面积最小、人口最少、经济最落后的村。改革开放以来,永联村抓住各种发展机遇,经历以工兴村、轧钢富村、并队扩村、炼钢强村等阶段,目前已发展成为苏南地区面积最大、人口最多、经济实力最强的行政村之一。如今,永联村展现出一幅小镇水乡、花园工厂、现代农庄、文明风尚的美丽图景,令人为之惊叹。