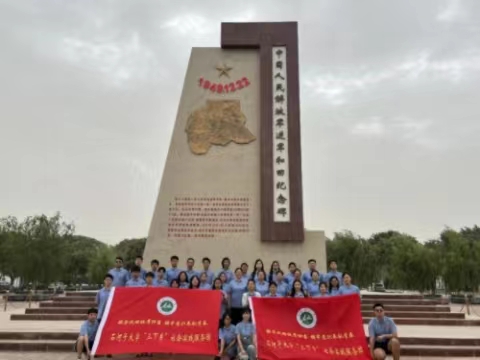

近日,石河子大学法学院赴第十四师二二四团三连依法治国宣讲社会实践团走进兵团第十四师四十七团沙海老兵纪念馆,重温峥嵘岁月,感悟老兵精神。广场中央,一座中国人民解放军进军和田纪念碑巍然矗立,在明媚的阳光下熠熠生辉,令人肃然起敬。

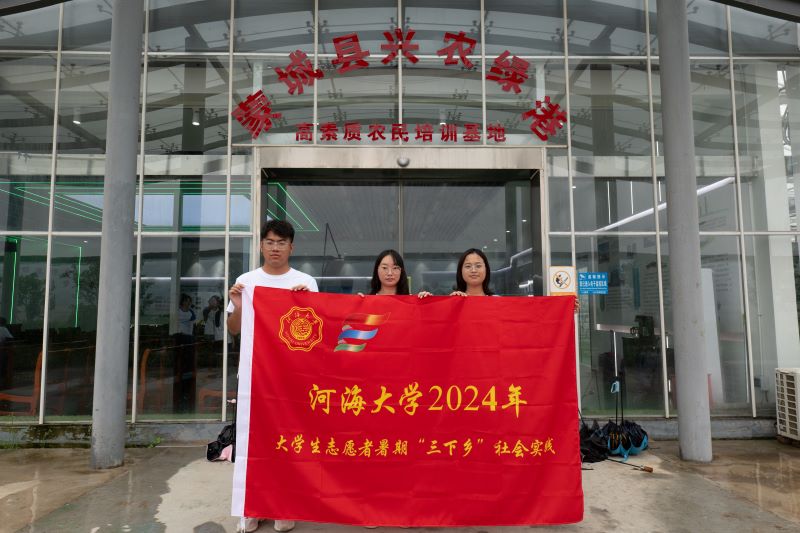

团队抵达中国人民解放军进军和田纪念碑 庞永强摄

走进纪念馆,一张张久远的照片,一件件陈旧的用品,一枚枚熠熠的奖章,都隐藏着一段段历经岁月洗礼,而不被时间尘封的惊心动魄的往事……

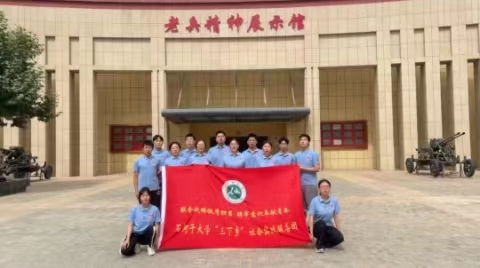

纪念馆藏品展示 黄淑娣摄

持枪握剑,挺进和田

1949年9月,新疆和平解放,中国人民解放军第一兵团在王震将军的率领下挺进新疆,由359旅改编的步兵五师经过49天的长途跋涉,从甘肃酒泉抵达南疆重镇阿克苏,还没来得及解开绑腿的五师15团1800多名官兵接到即赴和田,徒步穿越塔克拉玛干沙漠的指令。“不能过了元旦,过了元旦,(叛乱)就成功了,只有穿过塔里木。”沙海老兵王传德在生前对着镜头诉说了背后的原委。

渺无人烟的死亡之海,前无路辙,后无补给,官兵们昼夜兼程,风沙无阻。“前面的人不能睡觉,就是后面的人,臂挽着臂,一直跟着就走了。”沙海老兵杨世福如此回忆到。当年不过20出头的战士们18天加急行军790多公里,用打满血泡的双脚征服了死亡之海。“别说咸(盐碱)水了,马尿都喝过,死就死到戈壁滩上,不死到戈壁滩上,爬也要爬到和田去。”沙海老兵王传德满怀激情的说到。1949年12月22日,1800多名官兵抵达和田,翘首以盼的和田各族群众得以解放。

十五团雄兵徒步穿越塔克拉玛干沙漠 黄淑娣摄

仗剑扶犁,建设边疆

“朔风凛冽横戈峰,寒草凋零寂寞中”。在完成对和田的解放之后,下一步就是在茫茫旷野进行开垦。1952年2月。毛泽东同志向驻疆十几万将士发布命令“你们现在可以把战斗的武器保存起来,拿起生产建设的武器,当祖国有事需要召唤你们的时候,我将命令你们重新拿起战斗的武器,捍卫祖国。”从此,这些刚从战争硝烟中走出的革命战士,征尘未洗,脱下军装就地转业,走向亘古荒原,成为一手拿枪,一手拿镐的特殊战士,成为保卫新疆、建设新疆的重要力量。

“地开出来以后,把水放进去,水放得多多的,这水就把地里的碱慢慢压到地底下去了。如果不压碱,种上东西就死了。”在恶劣自然环境下,战士们在大漠深处艰苦奋斗,抵风沙,破盐碱,开荒地,培绿植,夏战三伏,冬战三九。

一生都在坚守和奉献的沙海老兵们,他们用生命谱写了一首响彻在亘古荒原中的不朽赞歌,铸就了一番不容后人遗忘的辉煌事业。曾经的荒原,在他们手中蓬勃起锦绣绿洲;贫瘠之地,变为谷物富饶、果实飘香的现代农业胜地。倔强的芦苇棚,墟落的窝子,如今化身错落有致的高楼大厦;一条条柏油路伸延,高速路密布,军垦新城闪亮绽放。过去如梦的岁月,在他们辛勤耕耘的轨迹中永恒流转。

激情岁月献青春 黄淑娣摄

2020年,留守在四十七团的最后一位沙海老兵董银娃离世,享年93岁,但他的故事永远地留在了这片他最深爱的热土上。1949年12月5日,董银娃和1800多名官兵从阿克苏出发,昼夜兼程行军17天跨越“死亡之海”塔克拉玛干沙漠来到和田,在完成剿匪反特任务后,又迅速投入到生产建设工作中。

环境的艰苦不曾泯志。“每个人分给一大片荒地,一天十几个小时不停地干。”董银娃说,在开荒初期,物资匮乏,条件艰苦,经常食不果腹。在开荒工作中,人们使用的坎土曼虽然沉重,但用顺手后能够大大加快挖地效率,有“坎土曼开荒气死牛”的说法。多的时候,官兵们一人一天能挖三亩地。董银娃也同样斗志昂扬,未曾懈怠,奋力垦荒。

开荒的战场斗志昂扬。1957年,四十七团从苏联进口了第一台拖拉机,董银娃凭借卓越的工作表现成为团场的首位拖拉机手。“一想到可以开拖拉机,我激动得睡不着觉!”在团党委的殷切期盼与鼓励下,他每天能够乐此不疲地工作十五六个小时,最多一天甚至开垦了100多亩荒地。驾驶拖拉机意味着与荒郊野外结下了不解之缘。在一片荒地上,首先是测量勘探,然后规划,接着拖拉机才能过来开垦。一旦开荒完成,大部队便会迁往新的荒地展开行动,拖拉机手则需转战他处。 “开荒的时候,吃、住都在地里,有时露宿在野外,住在用芦苇搭的棚子里。”对于董银娃来说,荒地就如战场一般,荒地的艰辛,超出一般人的想象,非常人能够坚持忍受。

英雄的血脉世代绵延。董银娃一家四代22口人,其中不少人曾走出新疆,踏上异土,进入大城市,或求学,或经商。但在董银娃的影响下,他们无一例外地最终都选择回到和田,重新肩担起建设新疆的重任。斯人已逝,但意志长存。董银娃老人不避磨难、苦中求乐、夙夜匪懈、朝乾夕惕的精神永远激励着新一代青年人投入到建设祖国、守卫边疆的民族重任中,代代延续,接续奋斗。

沙海老兵董银娃 张子阳摄

习总书记对四十七团老战士的回信 黄淑娣摄