山东大学(威海)“寻遗筑梦”社会实践调研团在假期来到了木版年画体验馆,体验木版年画,感受非遗的魅力。

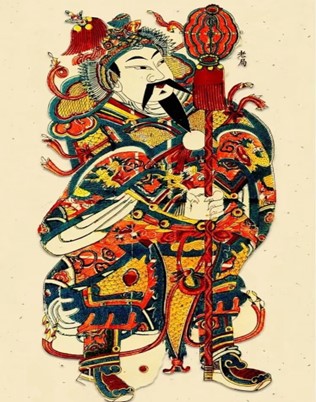

(图为木版年画)

体验馆的木版年画传承人首先向调研团成员讲述了木版年画的发展历史。年画中门神的历史最为悠久,早在汉代就已经出现了“守门将军”的门神雏形。唐代以来佛经版画的发展和雕版技术的成熟、宋代市民文化的发展都大大促进了木版年画的繁荣。

(图为木版年画传承人讲解时所摄)

北宋时期出现了专门售卖年画的“画市”,当时称为“画纸儿”。道光年间,在李光庭著的《乡言解颐》一书中,正式提出了“年画”一词,从此,所谓“年画”就拥有了固定含义。到了清代中晚期,民间年画达到了鼎盛阶段。

随后,跟随传承人的讲解,调研团成员亲手体验了木版年画,一般来说,木版年画的制作主要包括以下过程:起稿——画师使用中国画十八描技法将线条勾画在燕皮纸上;刻版——将勾好的画稿贴在刨平的梨木板上,用刀具将线条刻出,制作成墨线版和套色版;印刷——使用棕刷将颜料均匀地刷在画版上,覆盖宣纸,用粽耙拓印下来,一般先印墨线版,再逐色套印; 彩绘——杨柳青年画等特定类型的年画,在印刷后进行彩绘,增加画面的生动性和细节;裱画——将完成的画作用传统工艺装裱起来,完成年画的制作。跟随这样的步骤,一幅栩栩如生的木版年画就制作好了。

(图为“寻遗筑梦”社会实践调研团成员与传承人学习木版年画时所摄)

截至2019年10月,全国有18个木版年画项目入选国家级非物质文化遗产项目名录,认定了19个木版年画保护单位和20位国家级非物质文化遗产代表性传承人,并对其中12名传承人开展了系统的非遗记录工作。10多年来,中央投入4000多万元用于木版年画的保护传承。

木版年画不仅是节日的装饰品,它还具有深厚的文化价值和艺术价值,成为反映中国民间社会生活的百科全书。它承载着丰富的历史与文化内涵,是中国传统文化的重要组成部分。

通过木版年画传承人的讲解和调研团成员的亲身学习,我们意识到,学习传承木版年画,不仅是对中国传统文化的珍视与延续,更是对民族审美的传承与弘扬。它不仅能增强文化自信,还能促进文化交流,同时提升个人的艺术修养与创新能力,让千年艺术瑰宝在新时代绽放新光彩。