追溯英烈足迹 传承红色基因—— 参观浙江省革命烈士纪念馆纪实

来源:浙江财经大学经济学院赴温州、台州“追溯抗争岁月,赓续民族气节”实践服务团

2025年6月29日,怀着崇敬之心,我独自走进浙江省革命烈士纪念馆。这座庄严肃穆的场馆依山而建,掩映在苍松翠柏之间,宛如一座矗立在城市中的精神丰碑,无声诉说着浙江大地无数英烈为民族独立、人民解放抛头颅、洒热血的壮丽篇章。

历史丰碑:凝固的抗争记忆

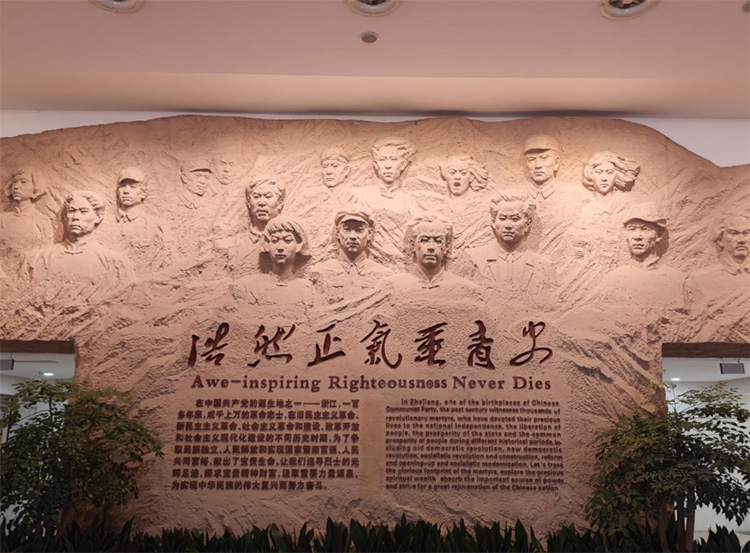

踏入纪念馆大厅,“浩然正气垂青史”几个大字在灯光下熠熠生辉。馆内以“浙江革命历史”为脉络,分设“辛亥革命时期”“土地革命时期”“抗日战争时期”“解放战争时期”等展区,千余件文物、照片和史料文献串联起浙江儿女的抗争历程。

在“浙东抗战烽火”展区,一份1942年的《浙东游击纵队作战地图》尤为醒目,泛黄的纸页上密布着红色箭头与作战标注,见证着新四军浙东游击纵队在四明山区与日寇周旋的艰险岁月。展柜中陈列的烈士遗物——一双磨破鞋底的草鞋、一封未寄出的家书、锈迹斑斑的刺刀,将时光拉回战火纷飞的年代。“不做亡国奴”的标语手稿、民众募捐支援前线的账本残页,再现了全民抗战的磅礴力量。

纪念馆二层的“英烈名录墙”镌刻着2700余位浙江籍革命烈士的姓名,每一个名字背后都是一段可歌可泣的故事。当指尖轻触冰冷的石碑,朱程烈士“以热血浇灌民族解放之花”的遗书、郑海啸烈士敌后游击的史料影像,让英烈们的精神穿越时空,叩击着参观者的心灵。

精神传承:跨越时空的对话

走出浙江省革命烈士纪念馆庄严肃穆的大厅,高耸的纪念碑和凛然的雕像群更直接地撞击着我的视线。初夏阳光泼洒在花岗岩上,折射出冷峻而永恒的光泽,碑体上镌刻的烫金大字——“革命烈士永垂不朽”——像一句沉甸甸的誓言,无声却震耳欲聋。

在纪念碑对面的,是一组栩栩如生的烈士雕像群。有的昂首挺立,目光如炬穿透时光,仿佛仍在眺望着为之奋斗的远方;有的紧握武器,蓄势待发,每一个筋肉轮廓都凝固着瞬间的决绝力量;其中一位指挥员高举的手臂,定格在半空,那伸出的方向,仿佛就是光明与理想的所在。他们的脸庞刚毅而年轻,我走近细看,甚至能感受到石雕衣袂的褶皱间透出的风霜与硝烟气息。轻轻触摸那冰冷坚实的岩石表面,指尖传来的却是一种灼热的温度,仿佛烈士们澎湃不息的热血仍在其中流淌。

站在群像中央,周遭城市的喧嚣似乎被无形的屏障隔绝开来。肃穆与壮烈感从四面八方的石壁中弥漫而出,包裹着我。这哪里仅仅是纪念?分明是一场无声而沉重的对话!他们用生命铸就的基座托起了今日的安宁,而我们每一个后来者肃立在此,就是在向这份沉重的托付做出回应——那份对理想信念的执着坚守,那份于危难时刻挺身而出的勇气,不应被时间的尘埃覆盖。凝视着他们坚毅的眉宇,我似乎听见无声的叩问:这用牺牲换来的大地,我们可曾守护好?这和平发展的时代,我们又该以何种方式书写担当?立于先烈的目光之下,一种源自血脉深处、无法推卸的使命感油然而生。这份跨越时空的精神火炬,只有在一代代人赓续奋斗、脚踏实地的践行中,才能传递不息,照亮我们脚下的道路,哪怕是在这片已成为创业热土的土地上,那份初心与脊梁,永不能弯折。

时代回响:让英烈精神照亮前行之路

习近平总书记曾强调:“爱国,是人世间最深层、最持久的情感,是一个人立德之源、立功之本。”走出纪念馆,回望那座与青山融为一体的建筑,突然懂得革命烈士纪念馆不仅是历史的见证者,更是爱国主义教育的生动课堂。那些凝固在文物中的抗争精神,早已化作中华民族的精神基因,激励着后人在民族复兴的征程中奋勇前行。

当国际形势复杂多变、民族复兴号角催人奋进,这场与历史的对话更显珍贵。正如纪念馆外那片象征希望的绿地,英烈们播撒的精神火种正在新时代焕发生机——它是科研工作者攻克“卡脖子”技术时的坚守,是青年志愿者扎根乡村的奉献,是每一个普通人在岗位上书写的“天下兴亡,匹夫有责”。

80年前,先烈们用生命换来了民族的尊严;80年后,吾辈当以奋进传承英烈遗志。这座位于万松岭的精神坐标,终将成为照亮青年前行的灯塔,让爱国精神永远成为中华民族破浪前行的精神航标。