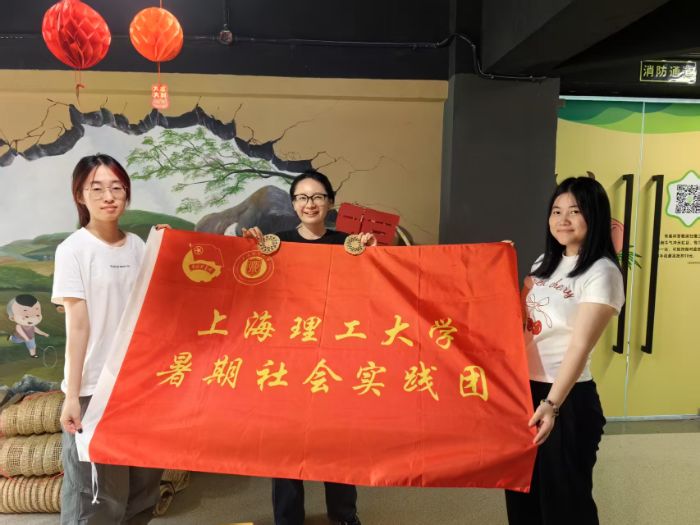

近日,上海理工大学2025年暑期社会实践团队赴上海市嘉定区徐行镇,对国家级非物质文化遗产“徐行草编”展开实地调研与文化体验。同学们通过参观草编文创馆、亲手参与编织实践、与传承人深入交流,切身感受这项传统手工艺的深厚底蕴与现代价值,并就非遗技艺在青年群体中的传播与传承提出思考。

徐行草编以上海嘉定区出产的黄草为材料,并将其编织为手工艺品,是一门历史悠久的民间编结手工艺。徐行被誉为“草编之乡”。据资料记载,早在唐代的时候,徐行所制的黄草编织品就已经能够被用于进贡朝廷,其编织技术传承至今已超千年。在2008年,徐行草编正式被列入国家级非物质文化遗产名录。

走进草编文创馆,团队在传承人的讲解下逐渐了解徐行草编的起源与发展历程。馆中陈列着各式草编作品,从实用的手提包、杯垫,到艺术装饰画、精美摆件,原料均来自看似普通的黄草。同学们惊叹于匠人巧思,能够将再普通不过的东西转化为兼具实用与审美价值的手工艺品。

在实践过程中,团队还走进了草编工作室,体验基础的编织技法。成员们表示尽管看起来只是“草线穿引”,实际操作却需掌握手劲与稳定性,他们在体验中遇到了不少困难,或扯断黄草,或难以定型。对此,大家深刻的感受到了这项传统非遗的的难度,更体会到“台上一分钟,台下十年功”背后所付出的持久磨练与专注。

在与非遗传承人的交流中,同学们了解到当前草编技艺传承面临的挑战,尤其是如何吸引年轻一代关注并投身这项传统手工艺。对此,实践团队提出两方面的思考:

一是强调“体验式传承”的有效性。通过亲手操作,青年能够更深入地理解草编技艺的精髓,建立情感联结,这种体验比单纯的知识讲授更能让非遗“住进心里”。

二是发掘“青年创意”的融合潜力。年轻人带来的新颖想法有助于拓展非遗应用场景,推动传统技艺与现代生活、青年文化接轨,从而突破传播壁垒,为非遗注入持续的生命力。

尽管实践只有短短一天,成员们却深切感受到草编技艺的魅力与传承的艰辛。他们表示,作为青年一代,愿成为连接传统与未来的桥梁,让包括徐行草编在内的优秀非遗项目传承下去,而非湮没于时间长河。

这个夏天,上海理工大学学子不仅邂逅了草编的非遗之美,更以实际行动传递出青年对文化传承的关怀与担当。他们呼吁更多人关注身边的文化遗产,共同守护这些珍贵的民族记忆。