(实践队成员合影)

(实践队在杜徐岙村村口合影)

据相关材料记载,1944年夏,浙东敌后临时行政委员会在陆埠杜徐创办了浙东鲁迅学院,后迁至梁弄让贤乡甘泉畈上岳殿,由文教处长黄源兼任院长,浙东鲁迅学院的主要任务是为浙东根据地的党、政、军各部门培养基层干部。首期培训教师200多名,为期3个月,培训的内容和主题是抗日民族统一战线和根据地文化教育建设的任务。学院创办一年多时间,为根据地输送了700余名具有政治素质和专业知识的文教干部和基层干部。同时,浙东区党委在杜徐岙泥镬里建立了浙东抗日根据地第一个印刷厂,印刷厂试印出了浙东抗日根据地第一份综合性报纸———《浙东报》,并且还在这片土地上建立了枪械制造厂和电报站等重要场所。

(杜徐岙村新时代文明实践站)

来到杜徐岙村后,村党委书记唐忠义、村主任陈林军、余姚市陆埠镇新四军研究会会员、余姚第五中学校长张炎芳老师为大家讲述了浙东鲁迅学院的历史,让实践队员更深一步了解这座乡村背后的英雄故事。

随后,在村主任陈林军的带领下,实践队员实地参观了浙东抗日根据地的几处旧址,在村民徐安兴老人家中听其讲述时任浙东区委党委书记谭启龙、军事部长何克希一同生活的故事。

(实践队员在座谈会听张老师讲述红色故事)

(徐安兴爷爷回忆过往)

“乡村振兴,既要塑型,也要铸魂,文化振兴是根本。”每个村庄都有自己独一无二的历史与文化背景,每个村庄蕴含的文化都应得到重视并传承下去。

实践队员在实践中倾听故事、了解历史,不断挖掘在鲁迅学院背后、浙东抗日根据地之中所遗留的红色精神与文化。实地参观结束后,队员们还会将收集到的历史故事与《新浙东报》中关于鲁迅学院的详细内容进行归纳与整理,帮助杜徐岙村做好乡村文化建设,以当代青年人和大学生的视角出发,用更加多元化的方式,将我们国家英雄的红色精神传承下去。

(实践队在电报站旧址合影)

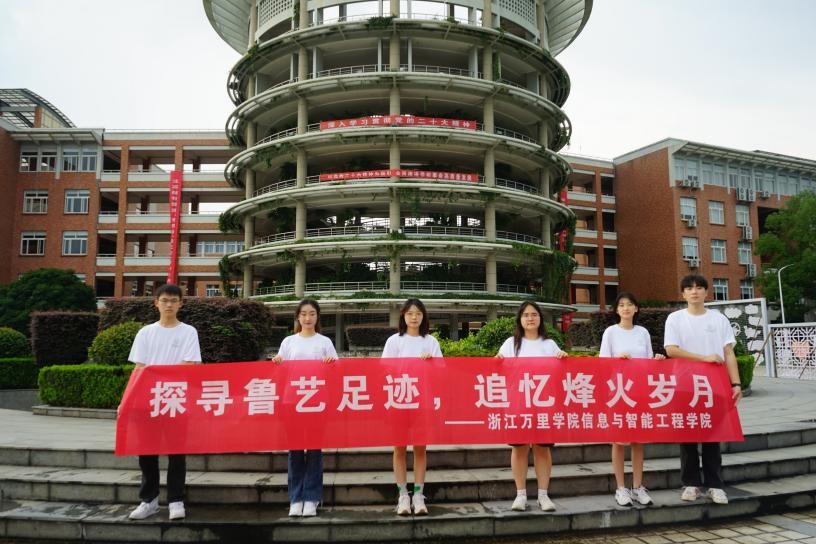

此外,为了进一步推动红色资源和高校育人工作深度融合,更好地搭建传承红色文化、进行红色教育的重要平台,共同为响应乡村振兴做出努力。浙江万里学院信息与智能工程学院与余姚市陆埠镇杜徐岙村进一步深化合作,共建红色文化教育实践基地。双方将通过共建红色教育基地,全方位合作开展思政课建设,打造红色教育“第二课堂”,构建全员全过程全方位育人格局,将立德树人根本任务落实在传承红色基因,厚植家国情怀过程中,不断增强青年学子责任感、使命感,努力成长为担当强国建设、民族复兴大任的时代新人。

(基地共建协议签订与合影留念)

把红色文化根植于血脉中,将家国情怀融入自己的使命里。实践活动告一段落,“‘甬’结同心,赓续红色历史”实践队的成员们立志在未来做一名有理想、有担当、能吃苦、肯奋斗的新时代青年,铭记历史,牢记使命,将新鲜活力的血液注入国家乡村振兴的事业之中。

文字:李婧萱

图片:李婧萱