(一) 受访者基本信息

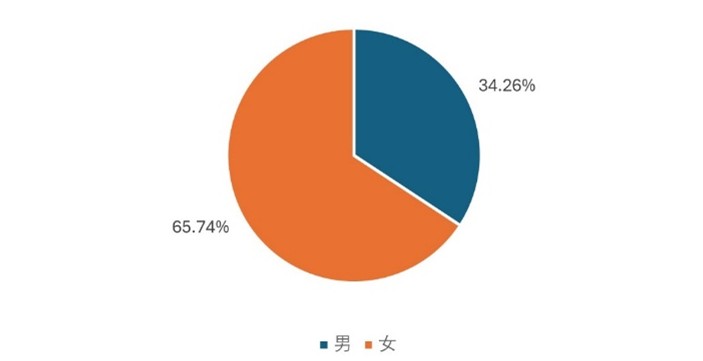

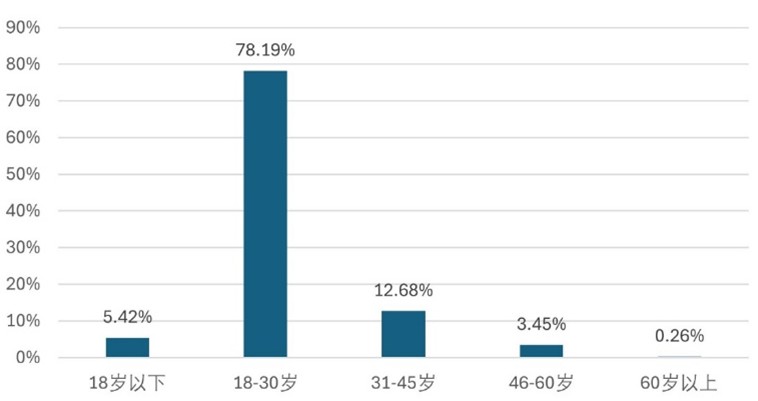

从受访者的性别与年龄来看,女性占比达65.74%,男性为34.26%,这一比例或许与问卷的传播群体有关。年龄分布上,18-30岁的年轻人占了78.19%,可见年轻群体对此次调查兴趣颇高;其他年龄段分布均匀,但整体占比相对较低。

(二) 大别山精神认知情况

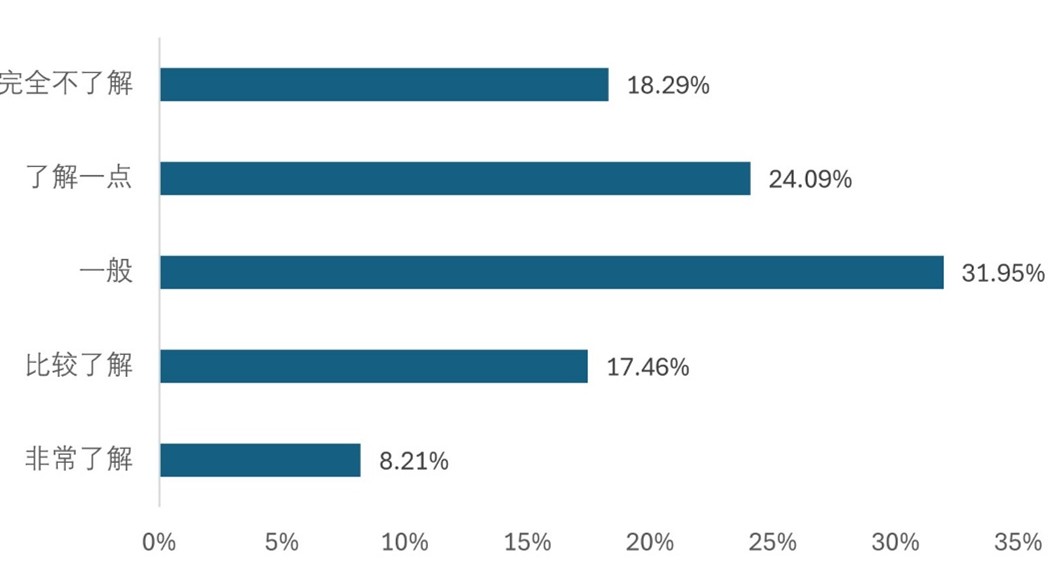

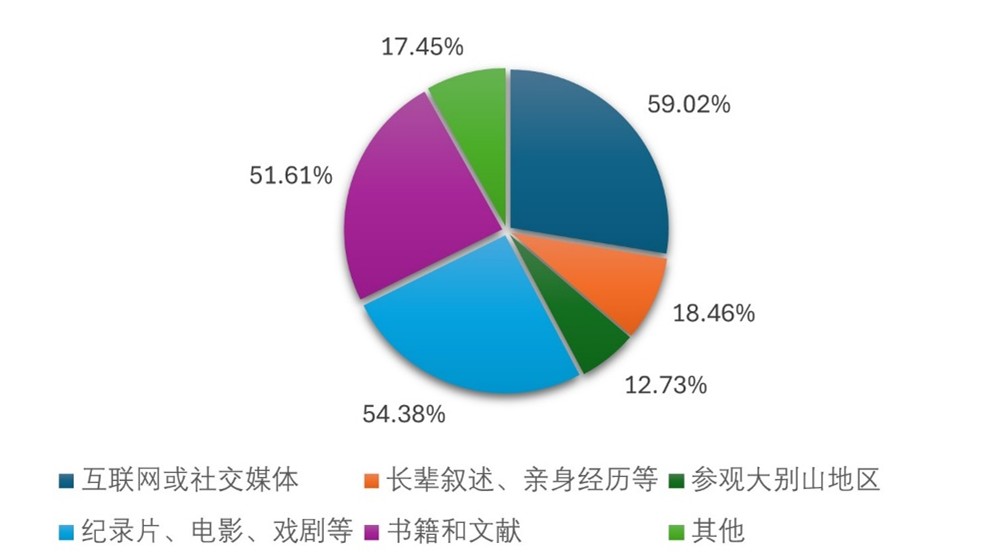

在大别山精神的认知上,仅8.21%的受访者表示“非常了解”,超半数(56.04%)为“了解一点”或“一般”。这说明大别山精神的普及与深入教育仍有较大提升空间。大家了解的主要途径中,互联网或社交媒体(59.02%)、影视作品(54.38%)、书籍文献(51.61%)位居前三。看来,可继续借力这些渠道,创新宣传方式,吸引更多人关注和了解。

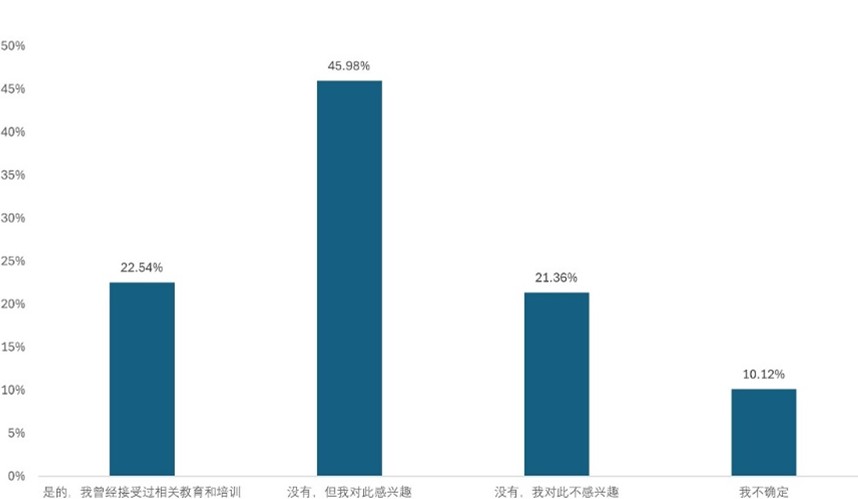

(三) 大别山精神的教育与培训

在大别山精神的教育和培训方面,仅22.54%的受访者表示接受过相关教育,而45.98%的人虽未接受过,却对此感兴趣。这说明公众对大别山精神的教育和培训需求较大且较为迫切,相关部门可考虑多组织些教育活动和培训项目来满足需求。

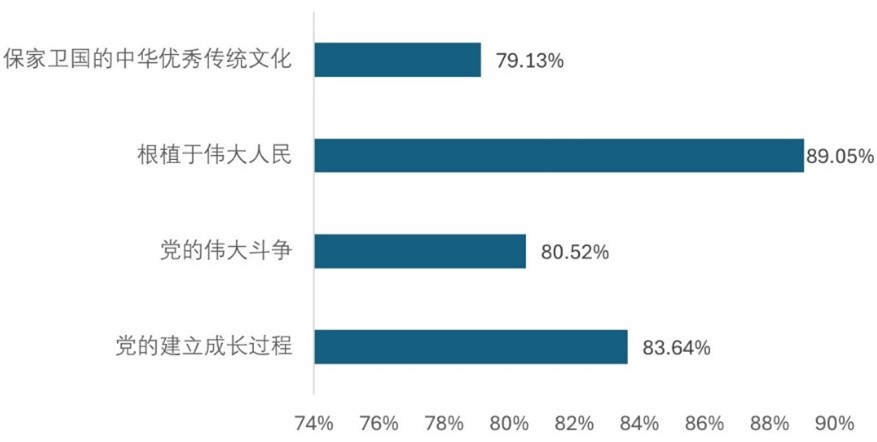

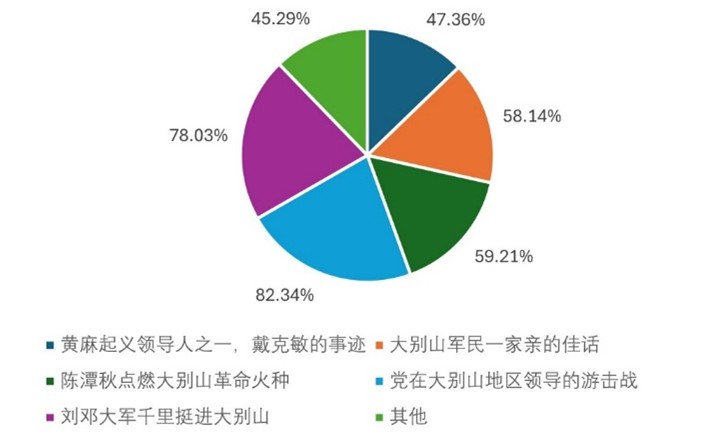

(四) 大别山精神的根基与代表

对于大别山精神的根基,多数受访者认为包括党的建立成长过程(83.64%)、党的伟大斗争(80.52%)、根存于伟大人民(89.05%)以及保家卫国的中华优秀传统文化(79.13%)。而在代表事件或人物方面,刘邓大军千里挺进大别山(78.03%)、陈潭秋点燃党在大别山地区领导的游击战(82.34%)等获较多认可。

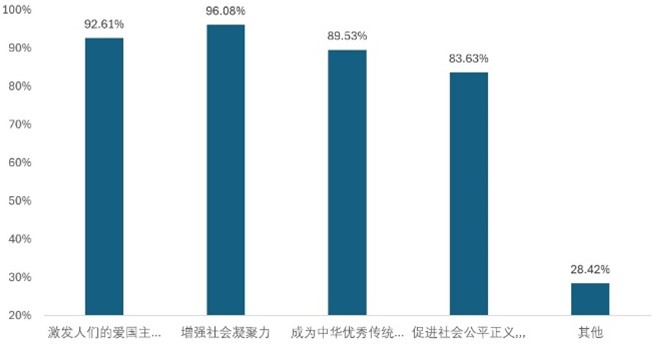

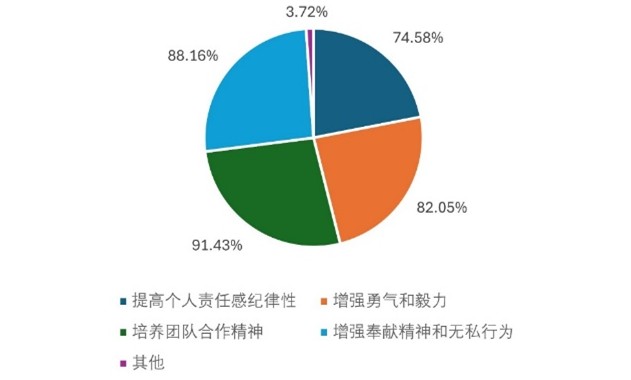

(五) 大别山精神的影响

大别山精神的影响体现在个人与社会两个层面。个人层面,82.05%的人认为它能增强勇气和毅力,91.43%觉得可培养团队合作精神,88.16%表示能增强奉献和无私行为,74.58%认为能提高个人责任感和纪律性,可见其为个人成长提供着精神动力。社会层面,92.61%认为能激发爱国主义热情,96.08%觉得可增强社会凝聚力,89.53%表示是优秀传统文化价值观的重要组成,83.63%认为能促进社会公平正义,足见其在社会建设中作用显著,值得广泛弘扬。

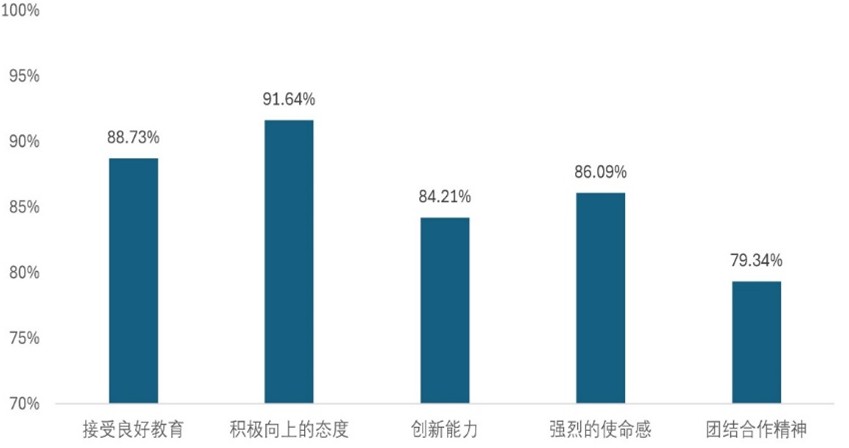

(六) 青年在大别山精神文化传承中的优势

青年在传承大别山精神文化中颇具优势:88.73%具备良好教育基础,91.64%拥有积极向上态度,84.21%展现创新能力,86.09%怀有强烈使命感,79.34%富有团结合作精神。这些优势为青年积极投身传承工作提供了坚实支撑。

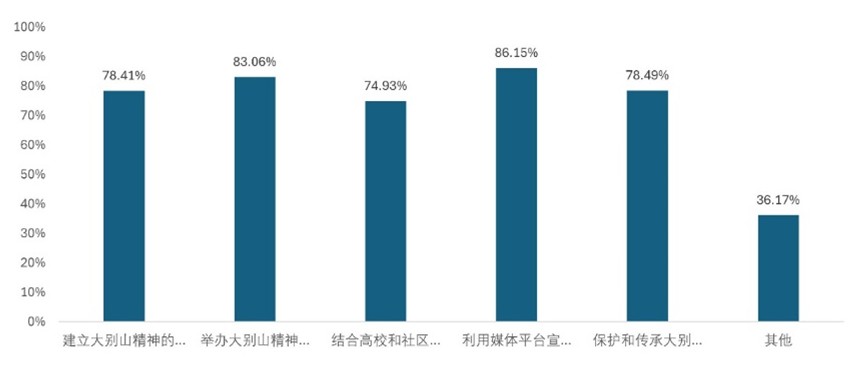

(七) 大别山精神的弘扬方式

在大别山精神的弘扬方式上,多数受访者有这些建议:86.15%支持利用媒体平台宣传,83.06%认可举办主题文化活动,78.49%认为要保护传承当地物质文化遗产,78.41%主张建立实践平台,74.93%提议结合高校和社区组织教育活动。多样化的策略是推广关键,通过这些方式能让大别山精神深入人心,发挥更大社会影响力。

(八) 调查总结与体会

大别山精神扎根历史深处,蕴含磅礴力量,不仅有深厚历史底蕴,更在社会各层面影响深远,是值得倍加珍视的宝贵财富。要让这伟大精神在新时代更好传承弘扬,非一人之力可及,需全社会各界共同发力,每个社会成员积极投入。通过强化针对性教育培训、创新更具吸引力的宣传路径、发挥青年群体独特效能、推行多元化弘扬策略等举措,定能让大别山精神在当代焕发光彩,得到更广泛传承与深入弘扬,为社会持续进步和蓬勃发展注入强劲精神动能。

(九) 关于弘扬大别山精神的政策建议

要让大别山精神在新时代焕发活力,需多方发力、多措并举:

加强宣传教育是基础。将其融入各级各类教育体系,开设相关课程或讲座,通过革命先烈的英雄事迹,增强学生的认同感和民族自豪感。同时借助新媒体优势,发布科普内容、制作短视频、开展直播等,让大别山精神贴近生活、深入人心。

推动文化双创融合是关键。引导开发红色文创产品,把革命历史记忆融入设计,让产品成为精神传播的移动载体;利用VR、AR等科技,构建沉浸式体验项目,让人们直观感受先烈精神。

促进文旅融合发展能扩大影响。打造红色旅游精品线路,串联红色地标与生态景区,完善服务设施,让游客在赏景中接受红色熏陶;推动红色旅游与乡村、生态旅游结合,举办红色文化节等活动,丰富业态与内涵。

汇聚社会力量是重要支撑。设立专项基金,鼓励社会捐赠,加强资金管理监督;动员志愿者参与讲解、宣讲、遗产保护等工作,让更多人了解和传承大别山精神。

强化政策引导提供保障。制定专项规划,明确发展目标、重点任务和保障措施;在财政、税收、土地等方面给予支持,加强知识产权保护,激发社会参与积极性。

通过这些措施协同推进,大别山精神定能在新时代绽放更璀璨的光芒。

作者:杨浩 王锦文