千年文明,古韵今风

华表千年,时序轮转。作为中华文明的重要发源地,中原地区自古以来便是历史与文化的交汇之地。在为期数天的调研和参观中,河南博物馆成为我们深入理解中原文明的一扇窗,让我们对中华历史的悠久与厚重有了更直观的感受。踏入河南博物馆的大门,仿佛进入了一座穿越千年的时光隧道。展厅中陈列着从新石器时代至近现代的文物,涵盖青铜器、陶器、玉器、书画等多个门类。每一件文物都像是一位沉默的历史讲述者,将中华文明的脉络娓娓道来。

其中,让我们驻足最久的,是展出的商周青铜器和殷墟出土的甲骨文。青铜器造型精美,纹饰复杂,体现了古代工匠卓越的技艺和审美。通过这些青铜器,我们仿佛看到了商周时期宗教、礼仪和社会结构的缩影。而甲骨文的出现,更让人惊叹古人对文字和记录的智慧——这些被刻在龟甲兽骨上的文字,是中华书写文明的源头之一,也是中国历史研究的重要依据。

图一,拍摄于河南博物馆展厅4中原立国——夏商时期,图中为现代学者根据出土文物复现的商代青铜器主要纹饰

图二,拍摄于河南博物馆展厅3宅兹中国——西周时代,图中文物出土于河南鹿邑太清宫“长子口”墓,为商末周初的贵族大墓,其中多件青铜器上有“长子口”铭文。

图二,拍摄于河南博物馆展厅3宅兹中国——西周时代,图中文物出土于河南鹿邑太清宫“长子口”墓,为商末周初的贵族大墓,其中多件青铜器上有“长子口”铭文。

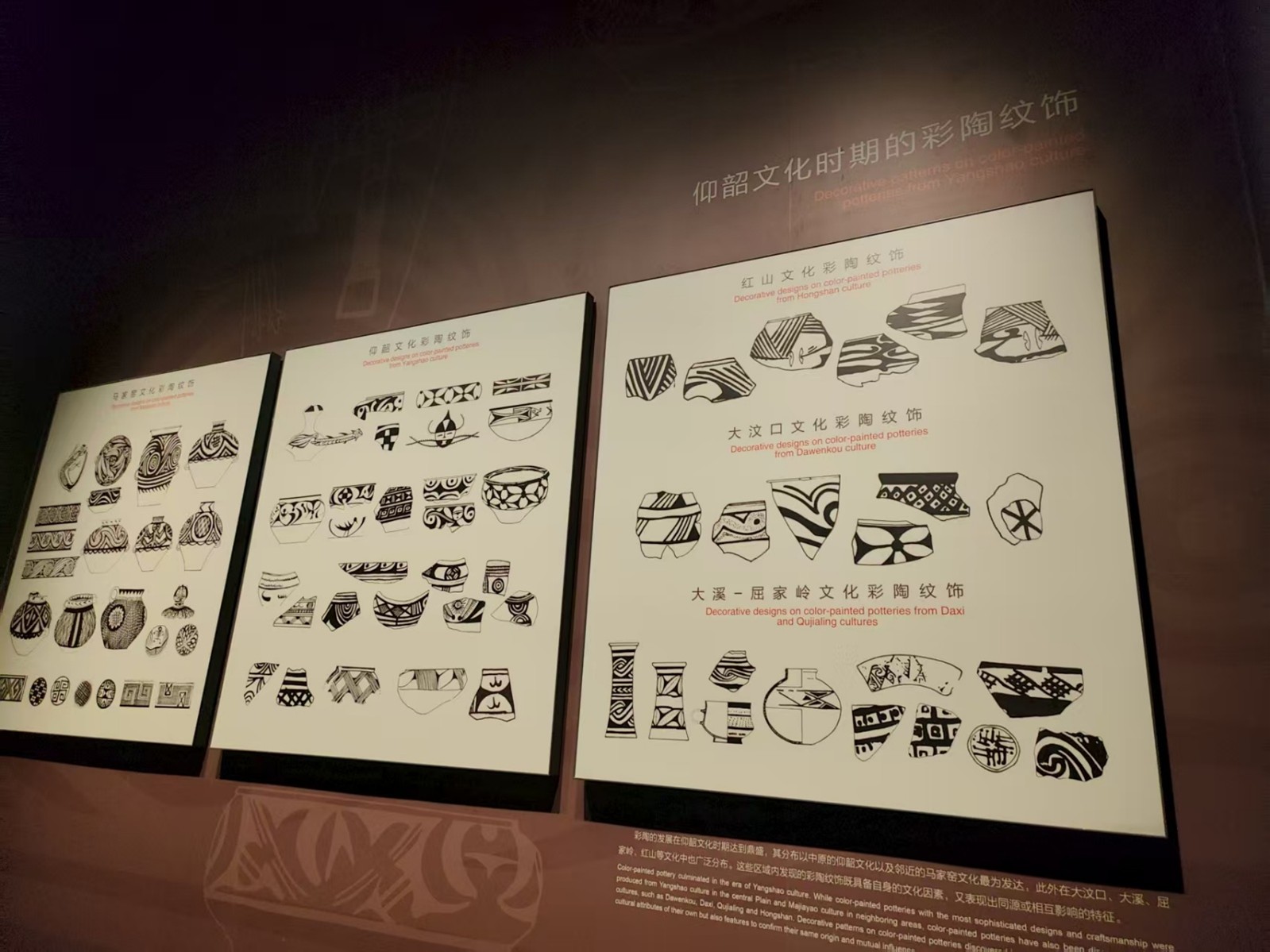

博物馆的另一大亮点是河南地区的陶瓷与彩陶展。彩陶上的花纹充满生命力,有的描绘动物,有的呈现几何图案,每一笔都饱含古人的生活智慧和审美情趣。通过观察彩陶,我们小组成员讨论了早期中原地区的生活方式、宗教信仰与自然环境的关系。那些色彩鲜艳、造型奇特的陶器,不仅是实用器物,更是古人表达精神世界的载体。 图二,拍摄于河南博物馆展厅3宅兹中国——西周时代,图中文物出土于河南鹿邑太清宫“长子口”墓,为商末周初的贵族大墓,其中多件青铜器上有“长子口”铭文。

图二,拍摄于河南博物馆展厅3宅兹中国——西周时代,图中文物出土于河南鹿邑太清宫“长子口”墓,为商末周初的贵族大墓,其中多件青铜器上有“长子口”铭文。

图三,拍摄于河南博物馆展厅1新时期时代,图中为现代学者根据出土文物复现的仰韶文化时期的彩陶纹饰,展现了公元前5000年至前3000年黄河中游地区彩陶的分布和主要图案

除此之外,河南博物馆的书画展厅也让我们感受到了中华文化的深厚底蕴。从唐宋书法到明清绘画,笔墨纸砚间流淌出的不仅是技艺,更是哲学思想、社会风貌与文化传承。通过对书画作品的欣赏,我们能够理解中原地区作为文化中心的独特地位,以及中华文明在历史长河中不断融合与创新的特质。现代科技在河南博物馆的应用同样令人印象深刻。馆内的多媒体展示、虚拟现实互动和文物数字化保护技术,让参观者能够更加直观地理解历史。例如,通过VR技术,我们可以“触碰”远古的青铜器,甚至模拟古代祭祀场景。这种沉浸式体验让历史不再遥远,而是与现代生活产生了有趣的互动。

同时,文物的保护技术也给我们上了重要的一课。博物馆展示了如何利用恒温恒湿、光照控制等手段延长文物寿命,甚至运用数字扫描对文物进行三维建模,为后续研究和修复提供科学依据。科技与历史的结合,不仅让文物更好地保存,也让公众对文化遗产的价值有了更深刻的认识。

通过这次河南博物馆之行,我们对中原文明的丰富性与复杂性有了更深入的理解。中原不仅是中华文明的发源地,更是历代文化交流、融合与创新的重要舞台。从青铜器到彩陶,从甲骨文到书画,每一件文物都承载着先人的智慧与生活方式。

实践中,我们还思考到现代社会与历史文化的关系。文化遗产不仅是过去的印记,更是我们理解历史、思考未来的重要资源。保护和传承文化,需要现代科技的助力,更需要每一个人对历史的尊重与热爱。

此外,实践也让我们感受到团队协作与学术探索的乐趣。在参观、拍照、记录与讨论中,我们分工合作,相互交流观点,激发了对文化研究的兴趣,也锻炼了实践能力。这种理论与实践结合的经历,让暑假的社会实践充满了意义与价值。

河南博物馆不仅是文物的宝库,更是中华文明的一面镜子。它让我们看到中华文化的源远流长,也提醒我们珍惜和保护历史遗产。在三下乡的实践中,我们不仅“看到了历史”,更通过观察、思考和讨论,理解了中原文明的精神内核——创新、融合、包容与坚韧。

回望这段实践之旅,博物馆的每一件文物都像一盏历史的明灯,照亮我们对过去的认知,也启发我们思考未来的文化责任。中原文明厚重而丰富,而我们,正站在历史的延续线上,用脚步丈量文化的深度,用心灵感受文明的温度。