一、我国现有普惠金融司法协同机制总结

普惠金融纠纷调处中心主要由两个主体组成:一是法院,二是金融机构。在宁德模式中,二者分别是宁德市蕉城区人民法院和宁德农商银行。法院作为主导建设调处中心一方,主要负责两项内容:一是建立“1名员额法官+2名法官助理+3名书记员”模式的金融速裁审判团队,派驻擅长解决金融纠纷的法官对接指导与进行特邀调解员建设;二是辅助金融机构,积极支持引导金融机构出台针对普惠金融纠纷调处的优惠政策。金融机构作为配合一方,负责出台具体的金融优惠政策,并选派金融机构工作人员进入调处中心,深度参与金融纠纷调解。

“一站式”运行机制共分为两部分:一是诉前调解,二是诉前调解与诉讼相对接。在诉前调解中,调处中心一方面降低当事人寻求司法救济的门槛,诉前调解不收取任何费用、通过偿债激励政策提高金融消费者的主动偿债率,另一方面配备工作人员及特约调解员,广泛吸纳具有法律和金融专业知识人员及人大代表、政协委员等担任调解专家库成员。在诉前调解与诉讼相对接方面,诉前调解成功、双方申请司法确认协议效力的,由对接指导法官直接办理,赋予强制执行效力;对于调解不成功、当事人坚持起诉的,直接导入立案系统,亦由对接指导法官承办该案,让“当事人最多跑一趟”,实现“一站式”纠纷化解。

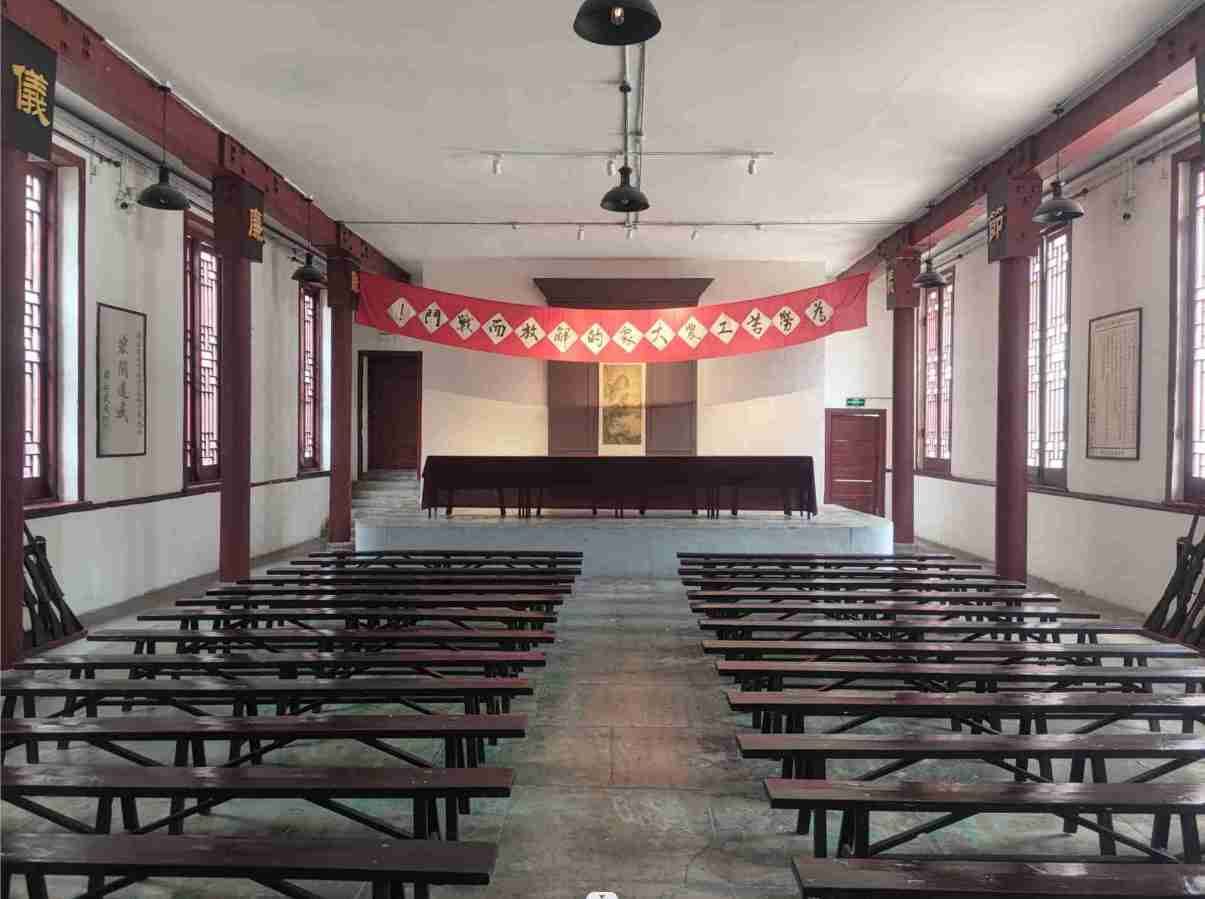

在事后保障方面,主要分为宣传引导、合规让利、人才引领、经费保障、绩效考核五部分。在宣传引导上,法院依托人民法庭和金融机构乡镇网点、农村普惠金融服务点、乡村金融教育基地等场所开展阵地宣传,广泛凝聚普惠金融纠纷多元化解共识;在绩效考核上,制定《员额法官办案绩效考核办法》《特邀调解组织、特邀调解员管理办法》,以绩效考核助力司法协同精准化。

此外,法院也会在案件审结后建立普惠金融纠纷典型案例库,推动普惠金融纠纷诉源治理。

此外,本机制还在以下方面具有创新性:

第一,创新金融纠纷“一站式”处置模式。对金融纠纷进行分色标注,按照相应的普惠金融政策,选择相应的纠纷化解策略,将不同政策性产品纠纷进行调判分道,开展风险防控筛查,将不同类型纠纷进行快慢分道。目前,共实施3个全国性创新举措,即实现涉林改纠纷信息上链,推出“三农”综合金融司法服务包,打出“多维惠青”组合拳。

第二,创新小额金融纠纷快速解决机制。构建“法银合作”多元解纷体系,以龙岩农商银行为试点银行,签订《建立小额金融纠纷快速解决机制备忘录》。靠前设立“惠农e站”,简化小额金融纠纷办理流程,定制化解方案,给予普惠产品用户适当宽展期限,减免贷款的罚息、违约金等额外负担,有效降低个体、小微企业等经济主体的融资成本。目前,该机制已在辖区63家银行分支机构逐步铺开。

第三,创新推出信用脱困计划。建立“线上自主申请+线下协调推动”信用脱困协调保障机制。深入开展信用卡持卡人信用脱困行动,为因创业失利、农产品欠收、市场滞销而陷入信用困境,“诚实而不幸”的债务人提供信用帮扶、信用脱困辅导。

第四,创新绩效考核机制。在普惠金融司法协同机制实施之初,一方面为鼓励法官开展诉前调解工作,提高调解成功率,另一方面也为降低虚假诉讼的风险、提高效率,法院创新设计一套环环相扣的流程。每个案件指派一个指导法官,而指导法官参与诉前调解的绩效将被纳入其年底的考核,通过绩效鼓励法官应调尽调,把纠纷化解在萌芽状态。调解员同样如此,法院根据调解员全年的调解案件数和调解率,每年评选10-15名的优秀调解员,相应地给予物质奖励。

第五,创新打造诉非联动管理平台。宁德市法院通过自主研发全省首个诉非联动管理平台,与员额法官和调解员“1+1”的制度设计环环相扣,将指导法官、调解员与调解案件挂钩,员额法官的加码极大提高了公信力,也提升案件的调解成功率。

第六,创新推动诉源治理。实行简案预分与包案化解闭环工作模式,调解员现行介入开展诉前调解与失联修复工作。为进一步提高服务保障金融企业的针对性、实效性,同时主动延伸司法服务触角,走访辖区银行及金融机构,开展“司法体检”活动,深入了解企业司法需求,从源头上规范金融企业诉讼行为,为金融企业批量化诉讼奠定坚实基础。并利用线上平台,如创立“惠农e站”,通过线上线下双向循环联动,达到普法、解纷、预警效果,促进源头治理。

第七,创新互联网解纷模式。建立普惠金融司法协同中心线上平台,打破信息壁垒,完善诉前多元解纷联动协调机制,实现在线立案、在线司法确认、在线调解等。同时,建立线上门诊式庭审,并通过自主设计云端办案平台,利用金融单位在案件受理前端共享的法律要素,一键生成法律文书。充分发挥司法数据作用,强化金融司法数据的汇集、分析、研判,对金融服务实时展开数字体检,以更及时的发现金融风险隐患,为金融监管部门提供预警预防信号。同时对接数字普惠金融服务平台,与金融监管部门联合构建风险评估及应对机制,实现金融安全与社会和谐的有效衔接。

二、各地金融纠纷类型及对应创新机制汇总

从金融类纠纷案件的主要构成来看,以湖南、山西、内蒙古、湖北、福建、上海六省为例,大多地区的金融类纠纷案件主要构成多为金融借款合同纠纷案件、借贷纠纷案件以及信用卡纠纷案件,但上海金融法院主要以证券、期货类纠纷为主,其中还有部分地区少数还有储蓄存款合同纠纷、委托理财纠纷以及保险纠纷等。从主要的对应纠纷解决措施来看,以湖南、山西、内蒙古、湖北、福建以及上海的七个法院为例,其中六个法院都以调解为主要的解决措施;在以调解为主要解决措施的前提下,各地依据案件实际情况,辅以协商、立案审理判决、仲裁、诉讼等措施。以湖北省高级人民法院为例,它推动建立与驻鄂金融部门沟通协调“六大机制”,初步形成了法银诉调对接“湖北模式”。

在适用诉前调解程序的标准上,各地适用于诉前调解的前提均为:需要当事人有调解意愿。但其中也有些地方特点,湖南省长沙市雨花区人民法院要求进行诉前调解的案件是事实清楚、法律关系明确、诉讼额标的较小的借款合同等商事合同类纠纷或者其他民商事纠纷;内蒙古自治区包头市人民法院、上海金融法院以及福建省宁德市蕉城区法院除当事人意愿外其他的标准几乎没有。

在诉前调解的比例上,各地间在诉前调解的比例上差别较大,内蒙古自治区包头市人民法院以及山西省大同市平城区人民法院均表示调解结案率很低,而湖北省高级人民法院以及福建省宁德市蕉城区法院则表示诉前调解案件比例很高,成功率可达百分之六十以上,湖北省高级人民法院甚至超过百分之九十。

在对诉前调解的效力进⾏确认的形式层面,以内蒙古自治区包头市人民法院、福建省宁德市蕉城区法院与上海金融法院为例,三者均会采用司法确认的形式来确认诉前调解的效力。但是福建省宁德市蕉城区法院在案件判决后是即时履行的情况下,若原告出具不起诉申请书则案件当场结案;若是分期付款则需要进行司法确认。

在以小微企业、农户等为主体的普惠金融类纠纷情况中,在普惠金融类纠纷数量的比例上,以内蒙古自治区包头市人民法院与福建省宁德市蕉城区法院为例,两者以⼩微企业、农户等为主体的普惠⾦融类纠纷数量在金融类案件中比例均高达百分之七八十。在解决方式上均采用判决的方式进行解决。

在法院与相关金融调解组织的合作层面,在调解程序中,湖南省长沙市雨花区人民法院、内蒙古自治区包头市人民法院均成立了金融诉调对接中心,实现诉调无缝对接。但从地方特色角度看,湖北省高级人民法院引入信息化手段,引进金融纠纷调解组织入驻诉调平台,通过信息化手段提高委托、送达、案件材料交换、 司法确认等具体工作效率,便利当事人参与金融纠纷多元化解;福建省宁德市蕉城区法院则成立了金融纠纷一站式的化解中心,将服务大厅、指挥中心、调解室、办公室、科技法庭全部集中到了一栋大楼内,大大提高金融纠纷诉调效率。然而法院在解决金融纠纷的过程中,与银行、金融机构的交流合作则限于信息沟通以及协商,基本上不直接与银行对接,而是跟调解组织对接。

从银行等金融主体应对金融纠纷的措施来看,以湖北省武汉市银行为例,主要存在以下举措:

第一,采取相应的措施减少金融纠纷的发生。例如在各网点设置消费者保护热线,并且定期安排相应考核,考核消费者保护热线的接通率,以此解决客户诉求。此外还通过规范业务流程以减少金融纠纷的发生,例如将借记卡收费标准公开,设置保险严格双录、信用卡前台+后台双审核机制。

第二,是对纠纷的处理。处理的步骤大致分为三步。首先是针对金融纠纷,银行的网点员工会现场与客户协商解决,或者在后台通过分行信用卡中心、95588等方式与客户电话沟通初次沟通纠纷。难以解决的话,银行会选择将具体的金融纠纷上报给支行的对应部门,比如运管部门、信贷部门等,之后由支行上报分行部门,下工单再次与客户进行协商。如果照此处理后纠纷仍未解决,银行会选择再次协商分行起诉,强制执行。

第三,与法院的对接方面。中国工商银行设有分行的风险法律部和支行的信贷与投资管理部作为专门的部门与法院进行相关金融纠纷的对接,也安排有相应的网点合规负责人作为专门人员与法院进行对接。