黄海之滨,东方航天港的钢铁巨轮正承载着火箭与梦想,书写着中国航天的新篇章。这座中国唯一、全球少有的海上发射母港,不仅以一次次火箭腾空的壮举突破技术边界,更以开放的姿态让航天魅力走进大众生活。

为了更好的感受其下蕴含的两弹一星精神底色,激励当代青年将个人理想与国家命运紧密相连,7月4日,中国石油大学(华东)油星筑梦宣讲团前往烟台东方航天港,采访了商发公司总经理兰公英与文旅公司运营总监高胜楠,与时代一同走进这片融合尖端科技与人文温度的热土。

采访人许国浩与商发公司总经理兰公英 齐家辉摄

采访人刘昱泽与文旅公司运营总监高胜楠 齐家辉摄

碧波之上的技术突围

“海上发射的魅力,在于用船舶突破陆地的枷锁。”兰公英站在发射船甲板上,望着远处的海岸线说道。作为中国唯一的海上发射母港,东方航天港的核心突破在于将传统陆地发射场“搬”到了海上——由发射船、指挥船、保障船组成的“三舰编队”,配合航海城2-3条支援船只,构成了完整的海上发射体系。

面对海上风浪的天然挑战,技术团队早已实现关键突破。“船在摇晃时,火箭必须保持稳定姿态,就像在颠簸的公交车上精准投篮。”兰公英解释,通过多维度姿态控制系统,即使面对复杂海况,火箭仍能按既定角度发射,这种技术优势让航天港具备了灵活调整发射位置的能力。

发射能力的跃升同样显著。从2019年首次发射时的每年1-2次,到今年10次的目标频率,再到2026年计划的15次稳定发射,东方航天港正迈向常态化发射。

在火箭回收技术领域,航天港正加速追赶。今年5月,“元行者一号”完成5公里高度海上回收试验,标志着中国在可重复使用火箭技术上迈出关键一步。兰公英坦言,与国际领先水平相比,国内在回收精度控制、箭体复用可靠性上仍需攻关,但“降成本、提效益”的目标明确,中国航天的创新速度将成为破局关键。

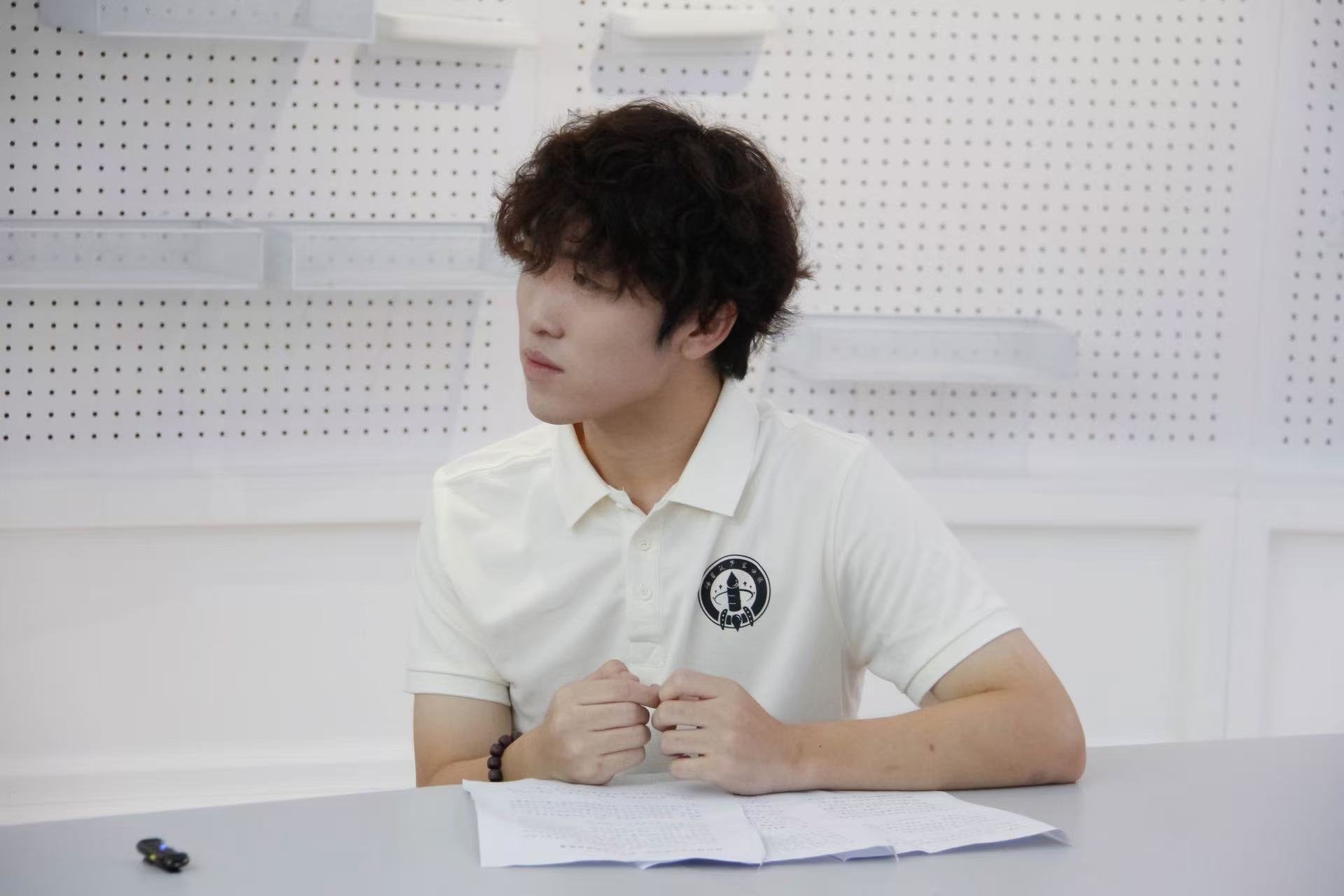

商发公司总经理兰公英耐心讲解 齐家辉摄

传承“两弹一星”精神,是技术突围的底色。“老一辈在戈壁滩上‘自力更生’,如今我们在海上‘敢为人先’,本质上都是攻坚克难。”兰公英强调,航天港既坚持核心技术自主可控,也积极参与国际合作——从空间站项目到探月计划,正以开放姿态推动人类航天事业发展。

星辰大海也触手可及

“火箭升空时,脚下甲板的低频震动、眼前划破海面的火光、海风里夹杂的欢呼声,这是陆地上从未有过的震撼。”高胜楠描述着海上发射观礼的独特体验。这种“天地海三维沉浸式体验”,正是东方航天港文旅的核心魅力。文旅团队还精心设计了情感共鸣环节:发射前播放中国航天人从陆地到海洋的奋斗短片;升空瞬间,引导观众集体高喊“发射成功”,让每个人在热泪盈眶中与航天事业同频共振。

在受众结构上,青少年是绝对主力。为此,科普教育基地采用“科技+故事+互动+实践”的立体模式:针对青少年的卫星测控模拟、VR太空漫步等,让复杂知识变得可触摸;面向成人的实物展(如退役箭体部件)、任务实况还原,则满足了深度探索需求。“我们要让每个年龄段的人都能玩中学、学中研。”高胜楠说。

“惟创新者进,惟创新者强,惟创新者胜。”基地通过“数字传承”互动装置,让观众亲手模拟火箭组装、测试、发射全过程,直观感受从陆地到海洋的技术跨越;“航天精神长廊”里,老一辈科学家在戈壁滩艰苦奋斗的故事,与如今海上发射的壮举交相辉映,让民族自信在体验中自然生长。

航天港与航天科技集团共建研学产品,将最新科研成果转化为科普内容;与高校合作开发课程体系,纳入中小学实践教育;联合文旅企业打造“航天研学路线”,形成产业合力。“这与‘两弹一星’时期全国协作的精神一脉相承,只是今天的‘协作网’更广阔。”高胜楠说。

未来,航天港计划打造“港湾-天空-海洋”一体化文旅基地:建设航天主题酒店、星际探索剧场,让游客沉浸式体验“从地球到深空”的征程。“我们想让年轻人在互动中读懂中国航天从‘两弹一星’到‘逐梦深空’的79年,让航天精神成为代代相传的火种。”

采访人刘昱泽认真倾听 齐家辉摄

习近平总书记强调:“在中华民族几千年绵延发展的历史长河中,爱国主义始终是激昂的主旋律,始终是激励我国各族人民自强不息的强大力量。”烟台东方航天港正以“硬科技”与“软文化”的双轮驱动,重新定义着中国航天的公众形象。这里不仅是技术突破的试验场,更是精神传承的沃土——当“两弹一星”的奋斗基因遇见新时代的创新活力,这片黄海之滨必将书写出更多属于中国航天的奇迹。

作者:许国浩,贾烨寒,孙睿

摄影:齐家辉

投稿人:代易航

- 扫一扫 分享悦读