实践队前期进行了充分准备,将成员分为史料、影像、问卷三组,明确分工以保障实践效率。史料组集中研读《扬州运河志》《大运河文化保护传承利用规划纲要》等文献,梳理出隋唐至当代大运河发展的14个关键历史节点,为实地调研奠定理论基础;影像组参考专业博物馆视频拍摄规范,学习构图、光线运用等技巧,确保后续素材采集质量;问卷组则统一问卷星后台数据格式,设计涵盖文化认同、生态满意度等维度的调研问卷,并提前与博物馆社教部对接,确认参观时间、讲解服务及调研许可,为实践活动顺利开展扫清障碍。

沉浸式参观:在历史场景中解码运河智慧

实践期间,团队在博物馆金牌讲解员的带领下,依次深入五大核心展厅,以“观察+记录+思考”的模式开展深度考察,在具象化场景中唤醒对运河文化的认知。

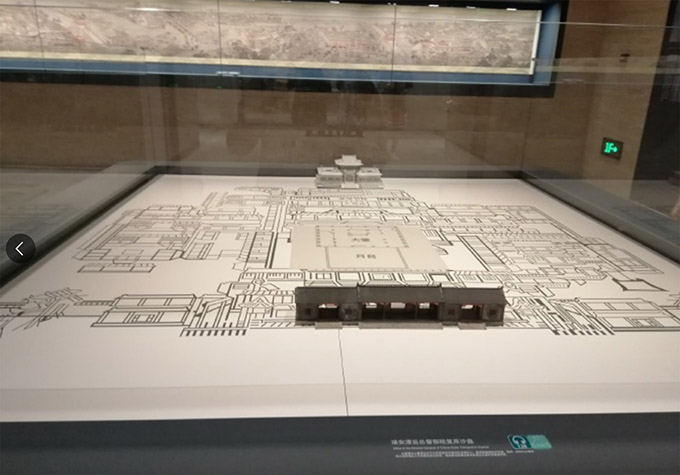

“大运河—中国的世界文化遗产”厅内,巨幅沙盘清晰呈现2700公里运河河道与58处遗产点分布,全息影片则通过数字技术重现不同历史时期运河风貌。团队成员围绕沙盘记录下“埭闸联合调度”“弯道减冲”等23项古代工程智慧,其中“埭闸联合调度”通过水利设施组合实现水位动态调控,“弯道减冲”利用流体力学原理降低河岸侵蚀,这些细节让成员直观感受到古代工匠的系统性思维。“以前只知道大运河是世界遗产,这次看到具体的工程技术,才真正理解它为何被称为‘活态遗产’。”实践队成员王宏宇在参观记录中写道。

图为“大运河—中国的世界文化遗产”厅巨幅沙盘。刘启恒供图。

“运河上的舟楫”厅中,1:1复原的20米沙飞船成为团队研究的重点。来自相关专业的成员结合流体力学知识,对船体水线进行测绘,并测算满载排水量,最终误差控制在3.6%以内。“通过近距离观察船体流线型设计和承重分布,再用专业知识验证传统造船工艺的科学性,这种‘理论+实物’的结合,比课本上学到的更深刻。”实践队成员陆佳铭分享道。

图为扬州中国大运河博物馆内的“沙飞船”复制模型。唐骏供图。

在“因运而生—大运河街肆印象”厅,动态街景与气味模拟系统营造出沉浸式体验:茶肆的茶香、酒坊的酒香扑面而来,复原的商铺招幌错落有致。团队分组完成多种商业招幌的识别,并对照《扬州画舫录》中“南北货互通”的记载进行“文献—实物”互证,梳理出运河商业文化“技艺交融”的特征。而“世界知名运河”厅的展陈,则让团队通过对比苏伊士运河、巴拿马运河等近现代工程,提炼出中国古代闸坝技术在设计合理性、建造精度、管理体系三方面的领先优势。

图为“因运而生—大运河街肆印象”厅的动态街景。王宏宇供图。

科技与田野结合:拓展文化传承研究维度

除展厅参观外,实践队还尝试通过科技体验与田野调查,探索运河文化传播的新形式与公众认知现状。

在博物馆科技体验区,团队利用5G+VR设备完成1780年漕船过邵伯闸的场景模拟,以第一视角体验漕运过程中的水位调节、船闸操作等环节,并同步采集360°全景影像素材。“VR技术让我们‘穿越’到古代漕运现场,这种沉浸式体验比文字讲解更易让人理解漕运制度的复杂性,也为后续做科普传播提供了新思路。”魏昕表示,团队计划将这些影像素材用于制作运河文化科普短视频,让更多人通过科技感受运河魅力。

为了解公众对运河文化的认知情况,团队在博物馆出口、三湾湿地公园、东关古渡三个差异化点位开展问卷调查,共回收有效问卷327份。其中,博物馆出口聚焦有文化接触基础的人群,三湾湿地公园侧重关注生态的群体,东关古渡则覆盖传统与现代交汇的综合场景。调研数据显示,本地居民(占比41.3%)在大运河历史沿革类问题上正确率比外地游客(占比58.7%)高出12.6%,而外地游客在运河景观评价维度得分平均高出8.3分。“这种差异说明本地居民更了解运河历史,但外地游客对运河的‘新鲜感’更强,后续文化传播可以针对两类群体制定不同策略。”潘赐分析道。

实践成果:青年视角下的文化传承思考

此次实践让团队成员实现了从“碎片化信息”到“系统性知识”的转化,也进一步强化了文化遗产保护意识。通过观察邗沟木桩、清代官契等350余件(套)文物,成员直观感受不同历史时期的工艺特色;通过探究隋唐大运河淤塞与疏浚问题,深化了对“运河与城市兴衰关系”的认知。“以前觉得文化遗产保护离自己很远,这次了解到大运河面临的环境污染、城市化冲击等问题,才明白青年也能出一份力。”实践队成员表示,未来会主动向身边人传播运河保护理念,从节约用水、保护运河周边生态等小事做起。

团队还结合实践探索文化传播创新路径,计划利用VR/AR技术开发大运河文化沉浸式体验项目,比如重现隋唐运河商船络绎不绝的场景,或设计“AR扫描展品获取多媒体信息”功能,让静态展品“活”起来。目前,已有社会组织向团队发出合作邀请,希望共同开展运河文化教育活动,推动实践成果转化为实际的文化传播力量。

扬州大运河博物馆作为展现运河文化的核心窗口,在文化传承中发挥了重要作用,但仍可在“青年参与度”上进一步发力,比如增设青年文创作品展示区、开展大学生运河文化设计大赛等。“大运河是‘流动的文明’,青年应该成为传承这份文明的‘活水’。“我们希望通过自己的实践,带动更多同龄人关注运河文化,让这份遗产在新时代焕发新活力。”范敬宇说。