此次活动得到包括江阴华士镇政府、周庄镇政府、江阴市中医院、周庄镇山泉村的大力支持!无锡市卫健委中医处处长叶志超、江阴市政协党组成员张忠、江阴市科协主席俞均彦、华士镇镇长李昀、江阴市卫健委副书记副主任严海东、周庄镇副镇长倪玉莲、江阴市卫健委原副主任俞勤龙、江阴市中医药博物馆周爱明董事长等参加活动。

8月13日上午,在周庄镇山泉会议中心举办了青囊读书会第173期报告会及交流座谈会。青囊读书会的陈仁寿、王红云、张建斌、高想、沈劼、王小丁、李崇超、朱佩枫、卢东霖、周杨、黄亚俊、金迪、薛昊、顾珂溢等师生一行,共同聆听无锡市名中医、江阴市中医院副院长花海兵的报告:澄江医派源流与现状。

花海兵院长在报告中向大家展示了位于江苏省江阴市的澄江医学流派的源流与传承脉络、学术特色以及流派研究与发展现状,让大家了解到澄江医派注重实践、注重实效、注重实用的精神品质以及经世致用、注重经典的学术特点。

8月12日-13日两天寻访期间,青囊读书会还参观了天华博物馆、龙砂阁、周庄镇山泉村新农村建设,感受到了江阴浓厚的中医药文化气息以及江南新农村气象。

前言:

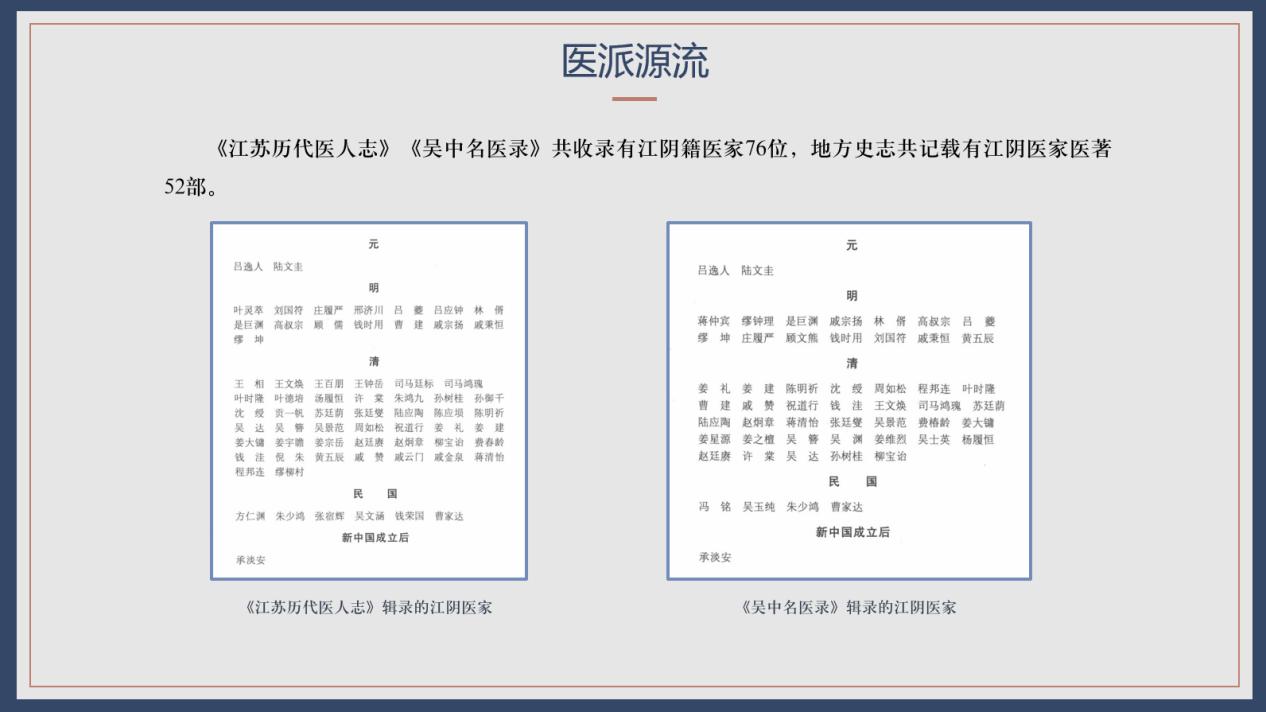

江阴,古称“澄江”,坐落于长江下游南岸,与靖江隔江相望。江阴历史悠久,文化底蕴深厚,有七千年人文史、五千年文明史、三千八百年筑城史与两千五百年文字史。江阴亦有“中医之乡”美誉,早在魏晋时期就有有关医学的记载。唐初,江阴置暨州时即设医学博士,宋设医目,元设医学教授,负责掌管医之政令。元初,设立惠民药局,明清官方均设有医学,清初本邑医学训科朱綅更参与了常州府医学恢复三皇祀典的请愿活动。明清以来,澄江地区名医辈出,近现代更是涌现出许多名医大家。《江阴县志》及相关史料记载的江阴著名医家76位,医著52余部,这些医家医著对澄江中医文化产生巨大的影响,从而形成了一个以江阴为区域界定的颇具地方特色的中医地域流派——澄江医派。

澄江医派文化脉络

江阴素有敢为天下先、勇做弄潮儿的传统,是中国发展最快的区域之一,孕育了悠久的文明历史和璀璨的地域文化。江阴地区的吴楚文化、书院文化、学政文化、农耕文化、军事文化等为江阴中医的发展提供了丰厚的文化土壤,江阴人“人心齐 民性刚 敢攀登 创一流”的精神为江阴中医的发展提供充足的动力。

澄江医派源流

- 澄江地名来历与区域

澄江作为江阴之地名,源于宋代俞巨源《江阴志·序》:“大江自京口(今镇江)来,委折而南,浩荡澎湃,势益壮越,数百里聚为澄江之区”,故从此起,江阴便有“澄江”之称,取义于长江之水东流至此,江面骤宽,流缓沙沉,江水由浑浊变澄清。此后,江阴的文人墨客和官吏都偏爱“澄江”一词,如江阴的驿馆即名为“澄江驿”,南宋庆元五年(1199)增修城墙北门名“澄江门”,乾隆年间江苏学政李因培将暨阳书院更名为“澄江书院”,江阴知县陆次云将其诗集命名为《澄江集》等等。

不仅文人墨客将喜欢自己的著作以“澄江”作为书名,江阴医家也喜以“澄江”标注自己的籍贯,如明代庄履严所撰《医理发微》,落款为“澄江十二世医庄杏旸履严甫著”;明代顾儒所撰《简明医要》,落款为“澄江云竹山人顾儒”;近代名医郭柏良于其《哮喘除根新说》一文落款为“澄江郭柏良编辑”;针灸巨擘承淡安所著《经络要穴歌诀》署名为“澄江承淡安编撰”,《铜人经穴图考序》落款为“民国二十五年秋承淡安书于江苏澄江龙砂山麓之蛰庐”等等。

由此可见,“澄江”作为江阴之别称已有近千年之历史,历代江阴的文人、士人、医家亦有用“澄江”指代江阴的习惯,因此以“澄江”命名江阴地区的中医流派,既能反映地域范围,又能体现历史特色。

- 澄江医派起源期

明万历年间,澄江地区涌现出了顾儒、庄履严、吕应钟、顾文熊、刘国符等一众名医,并有丰富的医著问世,奠定了澄江中医传承之基础。

- 澄江医派发展期

这一时期澄江中医的发展,不仅是名医辈出,更为重要的是在对中医药理论的阐释与发挥。如柳宝诒围绕“冬伤于寒,春必病温”,完善“伏气温病”学说,提出“助阴托邪”之法;曹颖甫以经解经,著有《伤寒发微》与《金匮发微》;峭岐朱氏结合澄江地区病种特点,完善脐腹诊与咽喉诊理论,使得整个诊法被赋予澄江特色。以上种种学说理论的创新与完善,推动了澄江医派的发展。

- 澄江医派开新期

江阴籍国医大师夏桂成,早年师承江阴名医夏奕钧老先生,后求学江苏省中医进修学校,留校任教,创中医妇科“调周法”治疗月经病和不孕不育症,创新中医妇科学体系,被誉为“送子观音”;全国名中医徐福松教授,师从其父著名儿科专家惠之公及舅舅许履和先生,中医男科学的创始人和奠基人;徐荷芬,著名中医肿瘤专家,江苏首届“国医名师”;黄煌,全国名中医,当代经方派代表人物,致力于经方的国际传播;顾植山,全国第六批、第七批老中医药专家学术经验继承工作指导老师,五运六气大家;袁士良,江苏省名中医,全国基层名中医,师从柳宝诒再传弟子薛铭章,创“清化论”,力主“病多痰湿,法从清化”治病理念,擅用温胆汤,业界称之为“袁温胆”;陈正平,江苏省名中医,师从夏奕钧老先生,以妇科内科病见长

此外,澄江还有任氏中医疡科,以治疗“流注”“溃疡”“无名肿痛”等闻名;朱氏金针传承5代;月城有江苏省名中医邹逸天,三代祖传专治黄疸病的中医世家,其所创中医肝胆外治为特色,治疗疫毒、积聚、癥瘕、黄疸、臌胀等。

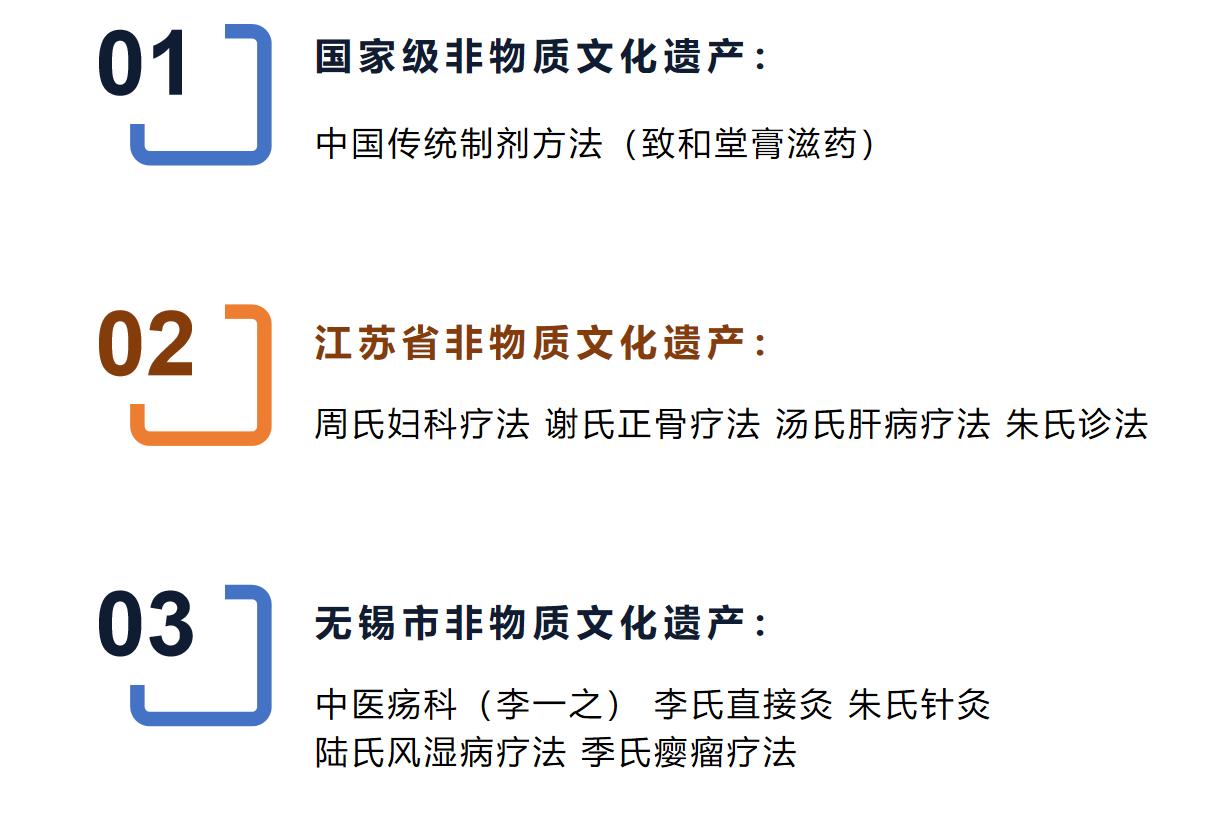

截至目前,有江阴籍国医大师1人,全国名中医2人,江苏省名中医16人,江苏省首届国医名师2人;国家级非物质文化遗产1项,江苏省非物质文化遗产4项,无锡市非物质文化遗产5项。

澄江医派学术特点

澄江地区医家众多,学术争鸣,在创新学说上大多受到江阴学政文化之影响,并结合江阴地方疾病特征,从而形成了独具特色的澄江医派学术特点:

一源多流,自成体系;师传多样,教育为本;经世致用,注重经典;德术并举,誉满杏林;衷中参西,注重实效;世医传承,璀璨耀眼;开宗立派,创新为上;医风道骨,不入俗流;临床诸科,追求卓越;嘉惠后学,不遗余力;天江颗粒,独占鳌头;膏方文化,蔚然成风;男女双冠,大医国师;经方运气,双星闪烁。

澄江医派发展现状

文献整理方面,由江阴市政协牵头,田柳主编、黄煌总顾问的《江阴历史文化丛书·杏林春秋》以及张伟、蒋国良等主编的《医卫之光·江阴籍历代名家风采录》相继出版,梳理了澄江地区医药发展脉络以及澄江医派古今医家情况,并保留了近现代诸多医派名家的口述史资料。陈正平、花海兵等澄江朱氏伤寒后学点校出版了《朱少鸿医案》《朱莘农医案》以及柳宝诒《惜余医案》。由花海兵、严峥、严海东主编的《澄江医学丛书》,广泛收集近代报刊杂志所刊登的澄江医家文章与散落在民间的未刊医案,以医家为纲,文章为目,对近现代澄江医家文献进行了系统的汇编整理。与此同时,江阴中医后学在花海兵的带领下创办内部刊物《江阴中医杂志》,为澄江医派的研究提供阵地。

文化宣传上,柳宝诒故居与曹颖甫故居完成了保护与修缮工作,其中位于江阴司马街的曹颖甫故居,在保留建筑原貌的基础上打造成为中医便民服务点,贯彻中医便民、中医惠民的宗旨,以曹颖甫故居为基地,宣传与推广澄江中医文化,发挥澄江医派传承优势。中医文化也被列为江阴市五张城市名片之一,江阴中医院联合各乡镇医院、各社会组织有序开展澄江医派的科普与宣传活动。

参观江阴市天华天华博物馆

位于江阴市华士镇的天华博物馆内设有民间民俗馆、江南水乡古街、中医药馆、紫砂馆等多个馆藏区域,其中中医药馆展出了自汉唐至今的珍贵药具、各种名医牌匾以及江阴道地药材标本等。参观过程中,花海兵院长为青囊读书会一行介绍了中医药馆展示的各类器具背后的故事。

参观龙砂阁

参观龙砂阁位于江阴市周庄镇的龙砂阁,在砂山之巅,依托楞严寺建成,里面有“龙砂流芳”石刻、江阴地区药用植物标本、医家人物介绍等展示。