实践团成员与中小学生合影

学习文物知识,探寻石刻奥秘

文物承载灿烂文明,是弘扬中华优秀传统文化的宝贵财富。为提高中小学生的文物保护意识,宣讲员首先介绍了文物的基本知识,再具体到大足石刻的介绍。活动伊始,宣讲员以问题“找出真正的文物”切入,小朋友们积极举手,踊跃发言。

“为什么下面的‘石头’是文物呢?”

“因为它上面刻着文字!”

小朋友们的回答响亮干脆。紧接着宣讲员又从文物分类、文物的价值等方面向大家进行介绍,在一问一答的过程中加深了同学们对文物基本知识的了解。

小朋友回答问题

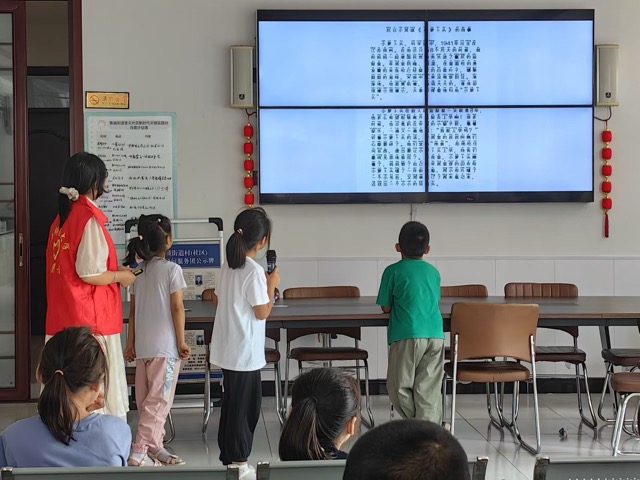

小朋友们认真听讲

之后宣讲员从位于重庆市大足区的大足石刻入手,带领大家认识周边的文物。通过展示千手观音像、牧牛图、半身释迦佛等图片,让小朋友们切实直观地感受到了文物的魅力。小朋友们七嘴八舌,在被大足石刻所震撼的同时又为石刻造像的病害受损而感到惋惜。 普及文保小知识,争做文物守护者

文物保护,任重道远。接下来宣讲员以“圆明园遗址”和“十二铜首”为例,强调文物不仅具有艺术价值,还能承载民族的历史,文物保护更是文化的传承。随后宣讲员向小朋友介绍了数字修复技术原理和应用,重点介绍了重庆大学刘汉龙院士团队在大足石刻修复中采用科技创新技术——微生物修复技术,给小朋友们的心中种下一颗“文物保护,科技助力”的种子。

宣讲员讲解数字修复技术

模拟修复实验,争当小小科学家

当微生物遇上石刻文物会如何?自然环境中,细菌、真菌及藻类等微生物会对石刻文物造成腐蚀和侵害;在科研人员的手中,微生物却成为修复石刻文物的“小能手”。为了使大家更好的理解微生物技术在文物修复中的应用,实践团多次商议、修改,最终拟定以重庆通远门城墙遗址为模拟对象进行修复小实验。经过多次改进,模拟实验步骤更加清晰,材料用量更加准确,实验现象更加明显,实验进一步完善。

实验所用材料及装置(从右至左依次是水、纯碱、干燥剂(CaCl2)、淀粉)

宣讲员向同学们演示了模拟实验的全过程,引导同学们观察实验现象,注意实验细节;指导同学们开展实验。同学们兴致勃勃,对微生物的培养、实验沉淀现象的产生、生物泥的制备都充满着好奇,实践团成员们也一一为同学们答疑解惑。

实践团成员指导同学们开展实验

“老师,为什么两种液体混合就产生了这样的絮状物啊?好神奇哦!”“你们到初中就会学到,这其实是NaCO3和CaCl2反应产生的CaCO3白色沉淀。”

同学耐心观察实验现象

实验的最后,同学们用自己成功制作好的生物泥粘结“砖块”,修复成了各式各样的形状,骄傲地展示自己的“修复成果”。

同学们展示自己的“修复成果”

活动的最后,社区负责人表示:“宣讲队伍准备充分,表现出色,小朋友们也乐在其中。在未来的日子里,我们期待与重庆大学的同学们保持更紧密的联系。也希望这样的志愿团队能够与更多的社区建立合作,分享你们的经验和知识,为更多的社区带来积极影响。”本次活动的成功开展,不仅增进了文物保护的社会共识、凝聚了文物保护利用的社会力量,更加强了文物价值阐释的传播,推进了文化自信自强的过程,凝聚起建设中华民族现代文明的精神伟力。

- 扫一扫 分享悦读