安徽学子返家乡:探寻家乡文化

导语:2025年2月1日,安徽工业大学文脉守护者实践队通讯员刘宇轩回到故乡安徽省合肥市温县庐江镇,开展"寻访村落记忆"文化调研活动。此次活动旨在通过系统梳理江南古村落文化基因,唤醒当代青年对乡土文明的情感认同。矾山镇地处江南文化腹地,春秋时期属楚国,现存明清古民居群落23处。实践过程中,调研团队重点考察了传承六百余年的"立碑祭祖"仪式,这项被列入省级非物质文化遗产名录的古老传统,正在现代文明冲击下面临传承危机。

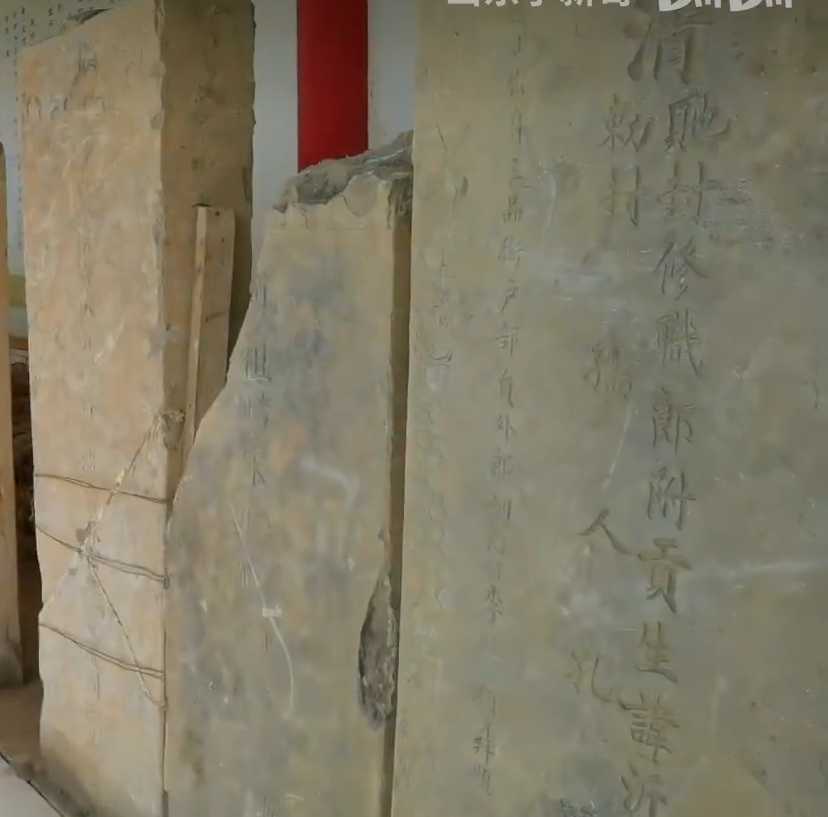

"立碑祭祖"不仅是简单的追思仪式,更是中原宗法制度的活态呈现。每逢甲子年冬至,王氏族人要在祖茔树立新碑,碑文需由族中硕儒以颜体楷书镌刻,记载近六十年族中大事。仪式前三个月,十二位德高望重的族老便开始筹备,从太行山精选青石,延请洛阳碑刻世家传人,整个过程严格遵循《朱子家礼》规制。图为王氏祖茔碑林。图为王氏祖茔碑林。

刘宇轩 供图

冬至前三个月,12位银髯飘飘的族老便开始筹备。他们手持罗盘踏遍太行七十二峰,只为寻得一方"声如磬、纹若水"的青石。选中的石料需在月圆之夜启运,八名壮汉抬着缠红绸的滑竿,沿古人运碑的"官道"蜿蜒而下。在洛阳碑刻世家第五代传人司马长青的工作坊,羊毫笔蘸朱砂在石面勾出"乌丝栏",铁划银钩的颜体楷书随着凿击声渐渐浮现。 冬至寅时三刻,东方启明星尚未隐去,祠堂已飘起柏枝燃烧的清香。32名青壮组成的仪仗队肃立中庭,前导手持的"肃静""回避"木牌漆色斑驳,分明是道光年间的旧物。当八抬大轿载着黄绸包裹的新碑缓缓起驾,龙凤幡在朔风中猎猎作响,香炉升起的烟雾勾勒出时光的褶皱。行至祖茔时,三声抬枪铳响惊起寒鸦无数,族长诵读的《告祖文》带着古河洛方言的喉音韵尾:"维公元二零二五年,岁次乙巳,冬至阳生...谨以刚鬣柔毛,清酌庶馐,祗荐岁事。 冬至日凌晨,执事者沐手焚香,将新碑用黄绸包裹置于八抬大轿。仪仗队由32名青壮组成,前导持"肃静""回避"木牌,后有龙凤幡、香炉、礼器等队列。行至祖茔时,三声铳响震彻云霄,族长诵读告祖文,随后以古法"悬棺定位"方式竖立新碑。这种独特的力学智慧,使重达三吨的石碑仅凭麻绳与木楔便能精准安放。图为悬棺定位演示。图为悬棺定位演示。

刘宇轩 供图

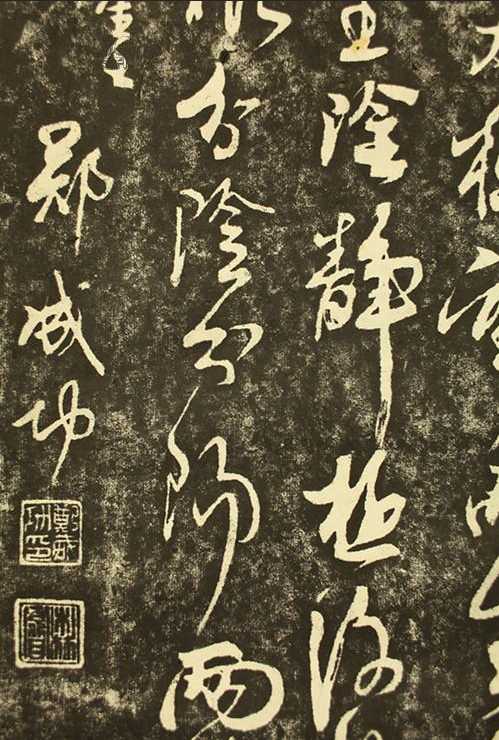

为全面记录文化细节,实践队员住进92岁的碑刻匠人王守义家中。在司马长青的碑刻作坊,空气中飘浮着石粉与陈年松烟墨的气息。老人从樟木箱中取出传了二十代的工具:定盘星上的铜锈已包浆成墨绿色,凿刀木柄的握痕深如沟壑。"你看这方瓦当砚,"他指着案头镇纸,"用的是汉代未央宫旧砖,我的太爷爷在光绪年间..."话音突然哽住,浑浊的泪滴落在砚台龟裂纹理间。随着机械化雕刻普及,全安徽掌握古法碑刻的匠人不足十位。跨姓氏比较研究发现,陈氏宗族保留着"太极碑"特殊形制,碑顶阴刻太极图,碑文融合拳谱与族训;而相邻的司马庄司马氏,则延续着将族谱刻于碑阴的独特传统。在文化站,泛黄的《怀庆府志》佐证着这些传统:卷二十八清晰记载"碑俗,王重礼、陈重武、司马重文",正是这种差异化的文化表达,构成了江南文明"多元一体"的深层结构。当无人机掠过连绵的碑林,晨曦中的螭首碑、龟趺座、须弥台组合成恢弘的文化矩阵,宛如一部矗立在大地上的《史记》。这些差异映射出江南文化"和而不同"的包容特质。图为太极碑拓片。

图为太极碑拓片。刘宇轩 供图

当无人机掠过鳞次栉比的青瓦屋顶,晨曦中的古村落仿佛展开一幅活的《清明上河图》。那些深深镌刻在石碑上的文字,不仅是家族的记忆载体,更是中华文明绵延不断的基因图谱。实践队员在调研手记中写道:"守护这些即将消失的文化密码,就是在守护我们的精神原乡。"此刻,年轻学子接过老人递来的拓印滚轮,传统文化的接力棒正在完成新老交替。

(通讯员 刘宇轩)