七月的皖北大地,暑气蒸腾,却挡不住追寻红色足迹的热忱。2025年7月20日至25日,我作为“深耕八皖沃土,云聚红迹铸新篇”点亮八皖实践团的一员,随团队走进安徽省泗县烈士陵园,在彭雪枫纪念馆的青砖灰瓦间,开启了一场跨越时空的精神对话。这场实践不仅让我触摸到历史的温度,更让红色基因在青春的血脉中澎湃涌动。

泗县烈士陵园坐落于汴河之畔,踏入园区的那一刻,喧嚣仿佛被厚重的历史隔绝在外。苍松翠柏环绕的革命烈士纪念碑直插云霄,“人民英雄永垂不朽”八个鎏金大字在阳光下熠熠生辉,碑座四周的浮雕生动再现了淮北抗日根据地军民浴血奋战的场景。实践团的指导老师指着浮雕中一位手持望远镜的指挥员说:“那便是彭雪枫将军,他在泗县战斗生活了三年,把生命最后的光芒留在了这片土地上。”

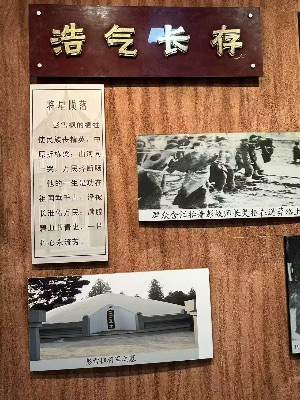

沿中轴线西行百米,便是彭雪枫纪念馆。这座占地1200平方米的仿古建筑,青瓦飞檐间透着庄严与厚重。门楣上“彭雪枫纪念馆”六个大字由张爱萍将军题写,笔力遒劲,仿佛在诉说着那段烽火岁月。讲解员告诉我们,馆内300余件文物、500余幅照片,串联起彭雪枫从青年求学、投身革命到创建淮北抗日根据地的壮阔人生,其中与泗县相关的展品占比超过60%,每一件都承载着动人的故事。

团队成员在纪念馆前合影时,我注意到墙角的一块石刻,上面刻着彭雪枫的名言:“一个人最怕的是不能为理想而死,最可贵的是为真理而牺牲。”这句话像一粒种子,悄然在我心中埋下。

图为彭雪枫烈士雕像

走进第一展厅,“青年彭雪枫”展区的一组手稿吸引了众人目光。1925年,18岁的彭雪枫在入团申请书中写道:“我愿化作一滴水,融入人民的海洋;化作一颗星,照亮民族的夜空。”泛黄的纸页上,字迹因反复修改而略显潦草,却字字透着坚定。实践团成员李同学感慨:“百年前的青年与我们年龄相仿,却已立下为国为民的宏愿,这种担当值得我们学习。”

在“淮北抗战”展区,一把锈迹斑斑的指挥刀静静躺在展柜中。讲解员按下按钮,刀身缓缓亮起荧光标注:“1942年冬,彭雪枫在泗县曹庙战斗中,用这把刀劈开日军封锁线,救下30余名群众。刀柄上的裂痕是与日军军官搏斗时留下的。”灯光下,刀身的寒光仿佛穿越了80余年的时光,让我们清晰感受到战斗的惨烈。展柜旁的电子屏播放着当地老人的口述视频:“彭师长浑身是血,却喊着‘先救老百姓’,那声音我一辈子忘不了。”

最让团队动容的是“最后一封家书”展柜。1944年9月,彭雪枫在八里庄战斗前夕给妻子林颖写信,信纸边缘已被战火熏黑:“待抗战胜利,我想在泗县办一所学校,让穷人家的孩子都能读书。你教语文,我教历史,好不好?”信末画了一个简单的笑脸,却成了永远无法兑现的约定。这封家书让实践团不少成员红了眼眶,我在实践手册上写下:“英雄不是没有柔情,而是把柔情融入了更广阔的家国情怀。”

图为彭雪枫烈士评为人民英模

实践期间,我们有幸参与了纪念馆组织的“老党员与青年学子对话”活动。89岁的周继先老人是彭雪枫当年创办的“淮北中学”第一届学生,他颤巍巍地拿出一张珍藏的照片:“这是彭师长给我们上课的场景,他总说‘青年要为中华之崛起而读书’。”老人回忆,当年学校条件艰苦,彭雪枫把自己的马让给生病的学生,自己步行十几里山路去上课。“他常说‘困难像弹簧,你强它就弱’,这句话我记了一辈子。”

与“红领巾讲解员”的交流则让我们看到红色基因的代际传递。11岁的王梓涵同学正在给游客讲述“半条棉被”的故事:“寒冬腊月,彭师长把棉被让给受伤的战士,自己裹着稻草睡觉,说‘战士们保家卫国,不能冻着’。”小姑娘语速不快,却字字清晰,眼神里的骄傲感染了在场的每一个人。实践团成员与她约定,要帮她把故事拍成短视频,让更多同龄人了解这段历史。

在史料整理室,我们协助工作人员数字化录入彭雪枫在泗县的革命档案。当看到1943年的《军民互助公约》时,大家停下了手中的工作——公约规定“战士帮农户种地,农户为部队送情报”,条款详细到“借农具要擦干净归还”“帮老乡挑水不能超过两桶”。团队负责人张同学说:“这些细节让我们明白,军民鱼水情不是口号,而是体现在点滴行动中。”

实践最后两天,我们围绕“红色资源如何吸引青年”展开调研。通过发放问卷和街头采访发现,70%的年轻人对彭雪枫事迹了解甚少,主要原因是“传播方式不够鲜活”。针对这一问题,实践团与纪念馆工作人员召开座谈会,提出“红色文创开发”“VR实景还原”“青年讲解员培养计划”等建议。

我们还尝试用新媒体手段传播红色故事。在八里庄战斗遗址,团队成员用手机拍摄了“假如彭雪枫遇见Z世代”系列短视频,以情景剧形式演绎“彭师长看到今日泗县”的场景。视频中,当“彭雪枫”看到现代化的校园、丰收的田野时,露出欣慰的笑容。这条视频在校园公众号发布后,单日阅读量突破5000次,不少同学留言“想亲自去泗县看看”。

离园前,实践团在纪念碑前举行了简短的宣誓仪式。我们举起右手,以青春的名义宣誓:“传承雪枫精神,不负时代嘱托,以吾辈之青春,护盛世之中华。”阳光透过松柏枝叶洒在我们身上,仿佛是革命先辈的目光在注视。我知道,这场实践不是结束,而是我们传承红色基因的新起点。

返程途中,车窗外的泗县乡村绿意盎然,稻田与光伏板交相辉映,一派生机勃勃的景象。实践团成员们纷纷表示,要把在泗县的所见所闻带回校园,让更多同学了解彭雪枫精神,让红色故事在青年中焕发新的生命力。正如彭雪枫烈士所说:“青春的价值,在于把自己的光和热奉献给祖国和人民。”这句话,将永远镌刻在我们的青春记忆里。