图:拾文思源实践队行前合影

实践队基于田野调研,充分发挥跨学科优势,汇总非遗访谈、官方座谈、跨校交流、线上宣传、创意设计、书籍创作等系列活动。挖掘传统文化内涵,探寻“非遗+实践+品牌”共创路径。

图:拾文思源实践队调研过程合影

线下:立足田野,行思并进

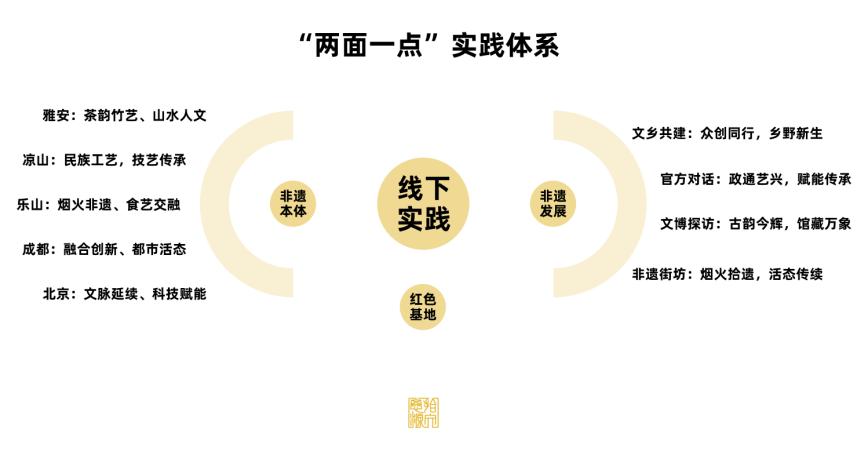

图:拾文思源实践队“两面一点”实践框架体系

非遗本体:多地实践、深度调研

实践队总共完成20项非遗项目,广覆盖、多形式。于雅安,看茶韵竹艺、山水人文;于凉山,习民族工艺,技艺传承;于乐山,品烟火非遗,食艺交融;于成都,探融合创新、都市活态;于北京识文脉延续、科技赋能。实践队聚焦深度访谈、记录传承故事、关注非遗在地发展,以北京中轴线为“副阵地”,对比四川实践成果,形成跨地域的多维观察。

实践队总共完成20项非遗项目,广覆盖、多形式。于雅安,看茶韵竹艺、山水人文;于凉山,习民族工艺,技艺传承;于乐山,品烟火非遗,食艺交融;于成都,探融合创新、都市活态;于北京识文脉延续、科技赋能。实践队聚焦深度访谈、记录传承故事、关注非遗在地发展,以北京中轴线为“副阵地”,对比四川实践成果,形成跨地域的多维观察。

图:拾文思源实践队展开系统非遗调研

官方对话:政通艺兴,赋能传承

实践队走进成都市非遗中心,系统了解“国家—省—市—区(县)”四级保护体系,以及“非遗+文旅”“非遗+教育”的融合实践,为调研锚定方向。在雅安雨城区文旅局,队员们体验当地文旅资源丰富、形式多样的优势,同时感受到科技支撑不足、规模推广受限的现实挑战。这两场座谈让团队直观理解政策与实践的结合,激发探索“非遗+实践+品牌”创新路径的思考,为后续田野调研和文化传播提供明确方向。

实践队走进成都市非遗中心,系统了解“国家—省—市—区(县)”四级保护体系,以及“非遗+文旅”“非遗+教育”的融合实践,为调研锚定方向。在雅安雨城区文旅局,队员们体验当地文旅资源丰富、形式多样的优势,同时感受到科技支撑不足、规模推广受限的现实挑战。这两场座谈让团队直观理解政策与实践的结合,激发探索“非遗+实践+品牌”创新路径的思考,为后续田野调研和文化传播提供明确方向。

图:拾文思源实践队与官方展开座谈

文乡共建:众创同行,乡野新生

实践队走进草坝镇塘坝村,学习其“乡艺融合”发展模式,感受乡村文化与产业的紧密结合;在十里芳菲·野玫瑰村,队员们观察到当地通过挖掘雅安在地文化,打造高品质文化旅游品牌,为乡村文旅创新提供了生动示范。

实践队走进草坝镇塘坝村,学习其“乡艺融合”发展模式,感受乡村文化与产业的紧密结合;在十里芳菲·野玫瑰村,队员们观察到当地通过挖掘雅安在地文化,打造高品质文化旅游品牌,为乡村文旅创新提供了生动示范。

图:拾文思源实践队参观文乡共建地

文博探访:古韵今辉,馆藏万象

实践队走访蜀锦织绣博物馆、雅安市博物馆及四川省非遗博览馆,近距离感受古老技艺与现代展示的融合。通过馆藏文物和展陈解读,队员们深入理解蜀锦织绣、地方民俗及非遗项目的历史脉络与文化价值,体验传统文化在当代的传承与活态呈现。

实践队走访蜀锦织绣博物馆、雅安市博物馆及四川省非遗博览馆,近距离感受古老技艺与现代展示的融合。通过馆藏文物和展陈解读,队员们深入理解蜀锦织绣、地方民俗及非遗项目的历史脉络与文化价值,体验传统文化在当代的传承与活态呈现。

图:拾文思源实践队参观文化博物馆

非遗街坊:烟火拾遗,活态传续

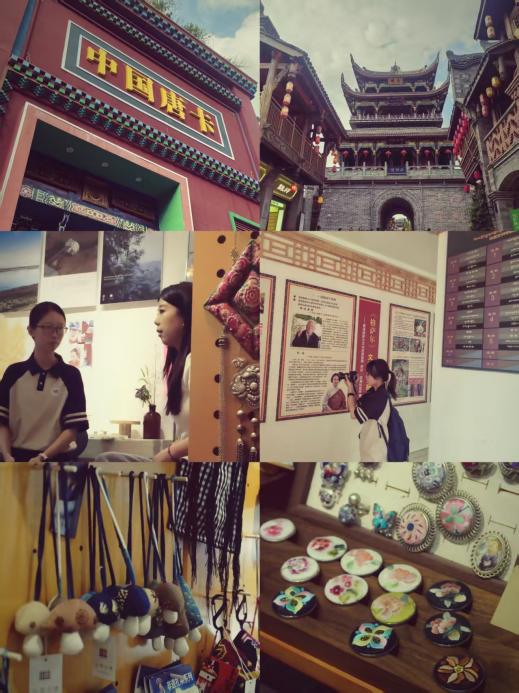

实践队走访拉孟唐卡大师工作室、文殊坊非遗集市与建昌古城,近距离体验民间技艺与传统生活。队员们观看手工制作过程、参与互动体验,感受非遗在日常生活中的活态传承,也体会到烟火气息中蕴含的文化温度与生活智慧。

实践队走访拉孟唐卡大师工作室、文殊坊非遗集市与建昌古城,近距离体验民间技艺与传统生活。队员们观看手工制作过程、参与互动体验,感受非遗在日常生活中的活态传承,也体会到烟火气息中蕴含的文化温度与生活智慧。

图:拾文思源实践队走访非遗市集与文化古城

红色文化:峻岭烈火,精神长存。

在318自驾大本营共和国1号工程展览处,实践队重温川藏公路修筑史——10多万军民劈崖跨河,3000多名烈士长眠雪域。红色文化与非遗精神相辅相成,让青年学子感悟“守正创新”的深厚底色。

线上:聚焦品牌,传播共鸣

在318自驾大本营共和国1号工程展览处,实践队重温川藏公路修筑史——10多万军民劈崖跨河,3000多名烈士长眠雪域。红色文化与非遗精神相辅相成,让青年学子感悟“守正创新”的深厚底色。

线上:聚焦品牌,传播共鸣

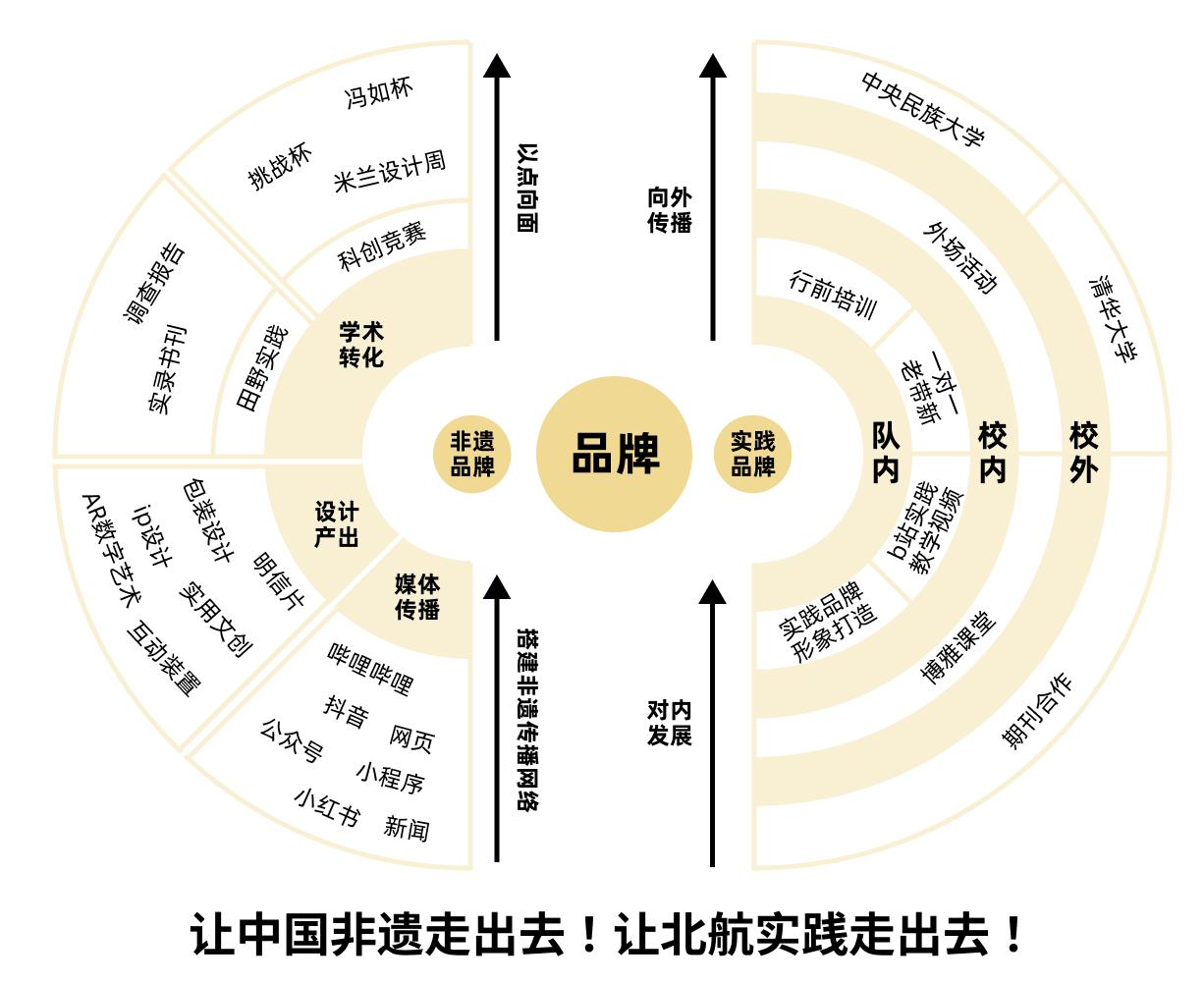

图:拾文思源实践队“非遗+实践+品牌”融合路径体系

非遗品牌:立足本体,传播转化

在媒体传播方面,实践队搭建融媒矩阵。公众号、小红书以图文为基础,围绕“非遗+实践”推出原创优质内容50+。哔哩哔哩、抖音以视频为媒介,共发布相关视频20+。同时,实践队推出互动小程序、网页,策划线上展览,全面展示调研成果。截至目前,团队成果已被报道10余次,在网络空间形成广泛影响力。

在媒体传播方面,实践队搭建融媒矩阵。公众号、小红书以图文为基础,围绕“非遗+实践”推出原创优质内容50+。哔哩哔哩、抖音以视频为媒介,共发布相关视频20+。同时,实践队推出互动小程序、网页,策划线上展览,全面展示调研成果。截至目前,团队成果已被报道10余次,在网络空间形成广泛影响力。

图:拾文思源实践队融媒体矩阵

在设计转化方面,实践队发挥专业优势,围绕“竹编纹样图形创意设计”、“糖油果子形态创新设计”两大主题展开设计创作,深入挖掘传统文化内涵。同时推出文创产品,焕发非遗新时代活力。

图:拾文思源实践队设计转化成果

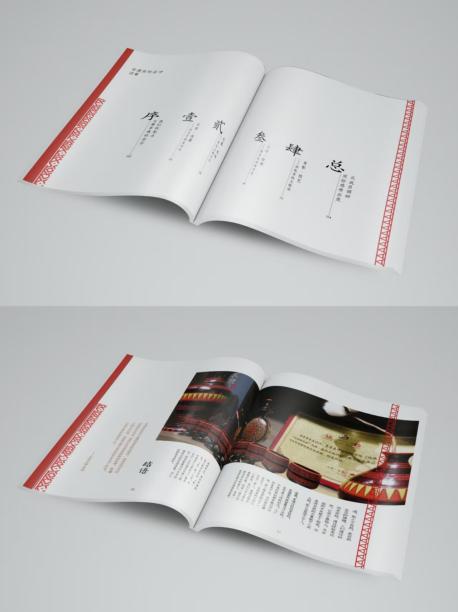

在学术转化方面,实践队立足田野,通过实地访谈与影像采集,团队不断积累一手资料,并沉淀为科创竞赛成果、实践报告、调研书籍等学术成果。

图:拾文思源实践队学术转化成果

实践品牌:向内发展,向外传播

在队内,实践队建立完善的成长机制,行前培训帮助成员夯实知识储备,“一对一老带新”促进经验传递,教学视频丰富学习资源,同时打造打造鲜明的视觉体系,增强队伍的归属感与凝聚力。

在队内,实践队建立完善的成长机制,行前培训帮助成员夯实知识储备,“一对一老带新”促进经验传递,教学视频丰富学习资源,同时打造打造鲜明的视觉体系,增强队伍的归属感与凝聚力。

图:拾文思源实践队对内成长机制

在校内,实践队积极开展非遗博雅手工课堂,推动“非遗进校园”,让学生近距离体验传统技艺;同时配合学校开展外场活动,通过互动体验、展演等形式拓展北航文化空间,将非遗文化融入校园生活,让传统技艺在青年中活起来。

图:拾文思源实践队校内推动非遗文化进校园

在校外,实践队主动与期刊推进合作,推动非遗文化广平台传播。同时与清华大学展开“跨校联动·实践同行”实践交流活动,并推动后续跨校合作;参与中央民族大学实践交流分享会,分享实践经验,共促实践成果。

图:拾文思源实践队校外交流活动

拾文思源实践队用脚步丈量文化的厚度,用镜头记录非遗的生动,用创意让传统焕发新声。积极探寻“非遗+实践+品牌”融合共生路径,让中国非遗走出去,让北航实践走出去!