在博物馆六号戏曲专题展厅,一件宋代杂剧砖雕引起了研究人员的特别关注。该砖雕人物造型生动传神,其宽袍大袖的表演形态,为研究豫剧表演艺术的源流提供了重要依据。据馆方研究人员介绍,此类宋代戏曲文物是追溯豫剧起源的关键物证。

(何俊摄)

(何俊摄)展厅核心展区陈列的清代板胡成为调研重点。这件制作于乾隆年间的乐器保存完好,琴筒采用传统蒙皮工艺,虽历经岁月洗礼仍可辨其精湛做工。研究团队指出,该板胡的形制特征与当代豫剧主奏乐器一脉相承,充分证明了豫剧伴奏乐器的历史延续性。

"这件板胡不仅是乐器,更是豫剧音乐发展的重要见证。"团队负责人表示,"其制作工艺和演奏技法,都体现了豫剧祥符调的独特音乐特色。"展厅同时展出的清代戏班契约、工尺谱手稿等珍贵文献,系统记录了豫剧在开封地区的传承脉络。

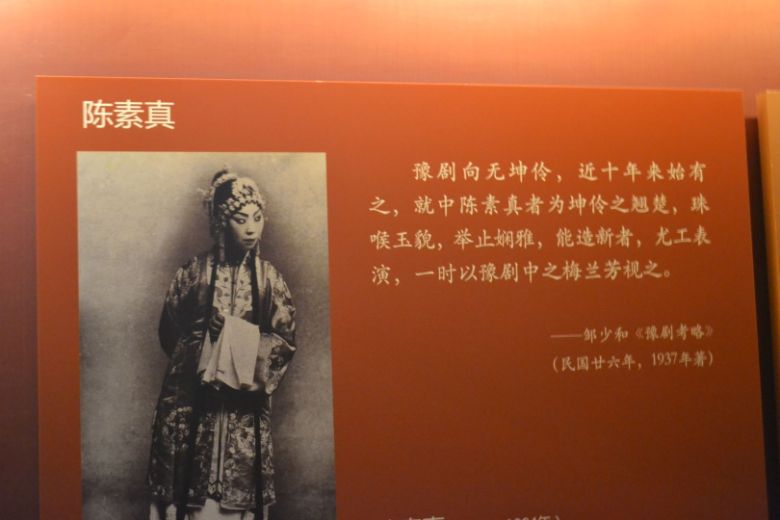

在豫剧大师陈素真专题展区,其代表作《宇宙锋》的演出戏服吸引了众多参观者。这件采用传统刺绣工艺的戏服,纹样精美,保存完好。视听区循环播放的经典唱段,让观众得以领略"豫剧皇后"的艺术风采。一位古稀之年的老戏迷在展品前驻足良久,动情地回忆起儿时观看豫剧演出的场景。

申彦如摄)

申彦如摄)在调研过程中,团队特别对三位不同年龄层的参观者进行了深入采访。身着汉服的小女生,对展厅内的戏曲打击乐器表现出浓厚兴趣:"这些小鼓好有趣,敲起来声音特别清脆,我想学着玩。"她天真烂漫的话语展现了传统文化对年轻一代的独特吸引力。

而来自广东师范大学的退休教师则从文化传承的角度表达了自己的见解:"豫剧《花木兰》《穆桂英挂帅》这些经典剧目,不仅艺术价值高,更传递着巾帼不让须眉的精神力量。希望你们年轻人能把这份文化瑰宝传承下去,让世界看到中国传统艺术的魅力。"老人深情的话语,道出了无数老戏迷的心声。

(何俊摄)

(何俊摄) (何俊摄)

(何俊摄)开封博物馆相关负责人表示,馆内珍藏的200余件戏曲文物,系统展现了豫剧从宋元杂剧到现代舞台艺术的发展历程。通过此次调研,我们深刻感受到豫剧不仅是舞台艺术,更是流淌在中原血脉中的文化基因。从稚童眼中新奇有趣的"会唱歌的玩具",到老一辈心中承载家国情怀的精神符号,豫剧以独特的艺术魅力连接着不同世代。这份跨越千年的文化传承,既需要我们以学术态度深入研究其艺术精髓,更要以创新思维推动其当代传播。作为青年研究者,我们愿做传统文化薪火的传递者,让豫剧艺术在新时代焕发更璀璨的光彩。

文字:王瑾

编辑:王瑾

图片:何俊,申彦如