搭乘“蓝谷快线”向东北方向行进,一片片连绵起伏、秀丽挺拔的山峦被飞速行驶的地铁甩向身后,转眼间我们已深入崂山区内部。辗转于多条地铁线以及一段约莫十分钟的出租车程,我们终于抵达此次学习的目的地——王哥庄街道二月二生态观光农场。

清秀的乡村景致与整洁舒适的农场布置使长途的疲乏也消减几分。做馒头的地点被设于一间带有两张铁皮长桌的独立教室,室内同样打理地极为整洁,制作工具也已排成一排整齐置于桌上,工具非常简单——一团面,一把切刀与剪刀以及一根筷子。在老师手把手的指导下,我们分别学做了兔子、刺猬、元宝与柿子花样的馒头,然而做馒头看似简单,实则很有讲究,稍有不慎,每个过程都有可能发生“惊喜”的意外。

首先是对面团的揉搓,一块小小的面团,在老师手里摁一下,折一下,像只灵巧的花蝴蝶在不同方向翻着个儿,很快就被塑成一团光滑浑圆的“小水滴”。而我没有多少和面的经验,实践起来发现并没有看上去那样容易。由于揉面的力度过大,原本平整的面团受到手部温度的影响,不可避免地出现一道道裂纹;由于塑形过程的失误,我也没能弥补上一步揉搓的错误,使最开始的差错直接影响到之后兔子形态的美观。最后,小小的兔子在我手里就像一只尖嘴的老鼠,叫人哭笑不得。随后的几个花样中,我一次次吸取先前的教训,总算把面团揉得越来越好,捧在手心的成品也更像样了。

图为团队成员展示自己的学习成果。张琳 供图

等待蒸馒头的空暇,老师带我们参观了整座厂房。不管是工作间、展览室还是粮仓,到处都弥漫着一股馒头温热的清香。方形展览柜中,我们看到五颜六色的龙、蛇、葫芦、元宝……每一个陈列品都活灵活现,妙趣横生。小小的发酵面团,经过师傅们亲手揉搓、塑形,又通过醒发、铁锅蒸制等多道工序才造就出一锅香喷喷、带有特色焦黄色“饹馇”的大馒头,而亲手捏制的复杂纹样更作为展现娴熟技艺与匠心独妙的窗口,无时无刻不闪耀出深厚的匠人底蕴,令人品其食味的同时也对其获得的独特视觉享受叹为观止。

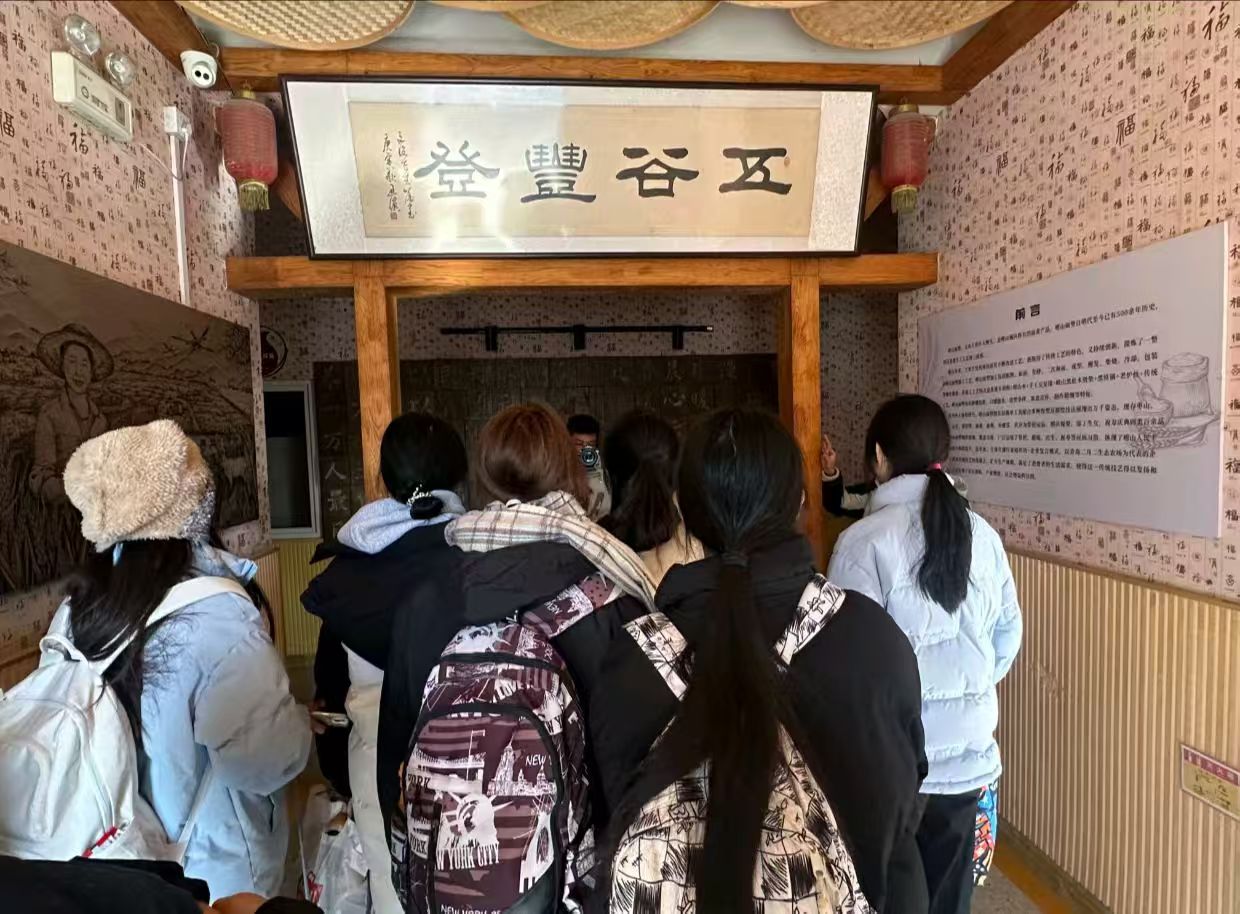

图为团队成员在老师的带领下参观厂房。徐晨宇 供图

人们把种出的小麦磨成面粉制成馒头,又把馒头打磨成鸟兽的模样祭祀于自然,一代接一代亦是如此,形式上是周而复始的循环,内涵上却是永无止境的流传。传承非遗花馒头,我们义不容辞,但这其中绝不只是手艺的学习与模仿那样简单,更重要的是深入了解其背后所赋予的文化内涵,理解其作为文化载体而在数百年人民心中形成的根深蒂固的独特感受,更要为其花样与象征意义注入新时代的鲜明色彩。

参观的最后,我们看到一袋又一袋花馒头——白面、香米面、南瓜面;洁白如雪、白里透黄、紫中发黑;仙鹤福桃、麒麟祥瑞、灵蛇祈福——它们被分别打包好,排得整整齐齐准备装入礼盒,随后将被作为代表新春日子红红火火、蒸蒸日上的美好祝愿,送去不同的人家,沾染不同的烟火气。它们早已不仅仅是一种吃食,更代表着一丝一缕的乡土寄托缠绕进每个胶东人民的心坎,进而从胶东走出山东,让这股馒头香以一种崭新形式飘向全国各地。

图为社会实践队合影。零可萱 供图

图为社会实践队合影。零可萱 供图