校友返校聚首话十年,点亮新程共赴好航向

7月26日,河海大学法学院2015届校友毕业十周年返校活动如期举行,数十位校友从全国各地重返母校,与学院领导、教师代表围坐畅谈,共忆校园时光,分享十年职业成长。

此次返校的校友职业领域多元,涵盖司法机关、知名律师事务所、大型企业法务部门、政府机关及公共事业单位等。交流中,校友们结合自身经历,详述了从初入职场的探索到深耕领域的突破:有人在复杂案件中锤炼思辨能力,有人在企业合规中践行法律价值,有人在公共服务中坚守为民初心。他们一致提到,河海法学院打下的扎实专业基础、培养的逻辑思辨与问题解决能力,是应对职场挑战的“压舱石”。

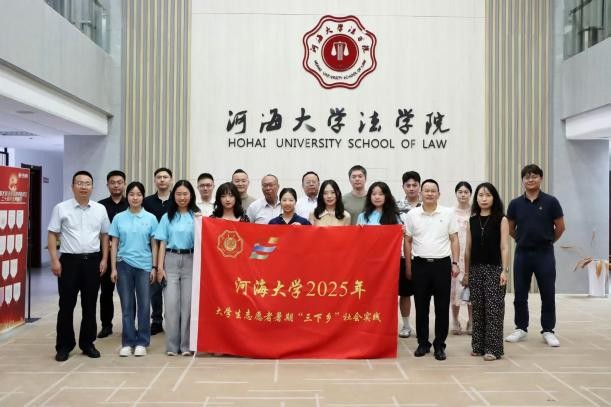

图1活动现场校友分享自己的职业经历

图2参与活动人员合影

河海法学校友职业发展调研团部分成员代表全程参与,在倾听中拓宽了对法律职业的认知边界——从司法实践到商业法务,从公共服务到学术研究,校友们的亲身经历生动诠释了“法律+”的多元可能,为学子们打破职业局限、锚定发展方向提供了鲜活范本。

跨城深度访谈探路径,细传宝贵经验启新程

继返校活动后,调研团奔赴苏州、长沙、南京等地,对多位不同领域的优秀校友展开深度访谈,勾勒出法律人多元发展的立体图景。

在常熟市司法局虞山司法所,2005届校友何丽华回溯了20年职业轨迹:从南京中院速录员到基层司法所所长,她在疫情期间通过法考强化专业,组建律师团队提升服务效能,用“实事求是”的河海精神扎根基层,寄语学弟学妹“夯实专业根基,锤炼沟通协作能力”。

图3成员与何丽华校友在虞山司法所进行访谈

苏州海关缉私分局的2005届校友王涛,则分享了从公证处、高校辅导员到缉私警的转型故事。他结合缉私实战强调,大数据分析已成为案件侦破核心能力,建议学子尽早掌握“法律+大数据”“法律+CPA”等复合技能,关注涉外法治等政策导向领域,以“胸中有法典,眼底存苍生”的信念投身法治前沿。

图4王涛校友向团队成员分享个人职业经历

长沙访谈中,1999届校友、铜仁学院副教授袁记平谈及从国企法务到高校讲台的转型,强调“精通专业更要兼具人文素养”,指出AI无法替代法律人的价值判断,鼓励学子以“昆山反杀案”为鉴,理解司法对社会道德的引领作用。

图5成员与袁记平校友合影

而北京德恒(无锡)律师事务所的2017届本科、2020届研究生校友叶镕蓉,深耕环境法领域5年,从摆脱“应酬型”律所到加入顶尖学术团队,她以“公法思维融入私法案件”的独特路径证明,“深耕专业、锻造核心竞争力”是应对市场竞争的关键,河海求学期间习得的文献检索与逻辑表达能力,成为其职场制胜法宝。

图6成员与叶镕蓉校友进行深度交流

四位校友虽职业路径各异,却共同传递着河海“艰苦朴素、实事求是”的精神底色,为在校生提供了从技能培养到职业选择的全方位启示。

检察院里看程序正义,事务所中练实务本领

河海法学校友职业发展调研团团队成员们分散到不同类型的法律机构,亲身体验职业日常。在常熟市人民检察院和天津市宝坻区人民检察院,成员们跟着检察官们学习梳理证据链、整理案卷材料。看着一份份笔录、一摞摞卷宗如何变成指控犯罪的依据,大家真切感受到了检察工作对细节的严苛要求和对程序的严格遵守,明白了“公平正义”是如何在点滴工作中实现的。

图7成员在天津市宝坻区人民检察院整理案卷

图8成员在常熟市人民检察院办公

另一边,在北京京师(南京)律师事务所、北京德恒(南京)律师事务所、江苏圣典律师事务所和国浩律师(南京)事务所,成员们则体验了律所的节奏。协助进行法律检索、草拟合同和文书、旁听案件讨论、记录客户需求……这些都是律所实习生的日常。不同律所的氛围和业务重点虽有差异,但都要求快速响应、精准表达和扎实的专业基础。成员们体会到,书本上的法律条文,最终要转化为解决实际问题的方案,沟通协调和理解商业逻辑同样重要。

图9成员在北京京师(南京)律师事务所合影

图10成员在北京德恒(南京)律师事务所办公

当课堂上的知识用于分析案卷材料,当模拟法庭的经验转化为真实庭审准备,成员们真切体会到"法律的生命在于经验"的深意。这段沉浸式的体验,让抽象的“法律职业”变得具体可感。成员们不仅看到了不同岗位的工作状态,更在实践中检验了课堂所学。那些观察到的细节和亲身的体会,都被认真记录下来,将作为构建“校友职业图谱”的宝贵素材,帮助未来的河海法学人更清晰地认识不同职业路径的真实面貌。

百份问卷构法学图谱,星光为引共绘河海新卷

为了更系统地了解河海法学校友们的职业发展路径和他们对法学教育的看法,团队精心设计了《校友职业路径及法学专业教育影响问卷》。依托团队成员的个人联系、已访谈校友的支持以及校友会的帮助,问卷通过线上、线下渠道广泛发放。目前,我们已经收到了超过百余份来自不同年代、不同领域校友的有效回复,涵盖了法官、检察官、律师、企业法务、高校教师等多种职业。

问卷里,校友们分享了他们的职业选择故事、发展中的关键节点、遇到的挑战以及河海法学教育带给他们的深刻影响。初步浏览这些反馈,我们看到了一些有趣的趋势:校友们的职业分布越来越多元,除了传统的公检法和律所,企业合规、法律科技等新兴领域也有不少河海人的身影;许多校友都特别提到了在校期间参与的模拟法庭、实习等实践活动,认为这些经历对提升实务能力帮助很大;同时,“崇法明理,尚德致公”的院训精神被反复提及,被视为职业道路上的重要指引。校友们还结合自身经验,对在校生提出了许多中肯的建议,比如强调持续学习、打好专业基础、培养沟通能力等。

河海法学校友职业发展调研团在暑期实践中,致力于探寻校友的职业轨迹,倾听他们的成长故事。访谈、体验与问卷,都是为了搭建一座连接前辈经验与后辈需求的桥梁。团队认识到,梳理这些跨越时空的职业智慧,其核心价值在于为在校法学学子提供源于真实、贴近现实的参考依据,助力他们在面对未来选择时更有把握。值此百十校庆,这项实践的收获——那些关于坚守、转型与突破的思考——成为一份特别的献礼。团队期冀,这份汇聚了校友心血的探索,能化作实用的指引,帮助年轻的河海法律人找准定位,在广阔的法律职业天地中,迈出坚实而自信的步伐,书写属于自己的充实篇章。