实践队成员在长乐塬抗战工业遗址合影

紧靠陇海铁路的长乐塬抗战工业遗址,前身为抗战时期自汉口迁来的荣氏申新纱厂。这里从荒原化作热火朝天的建设工地,工人们在日机轰炸中坚持生产,为抗战源源不断地提供军需民用品。实践队员举起“校企连铸魂路·基层践赤子心”的横幅,在拱形长廊中开展沉浸式主题党团课。

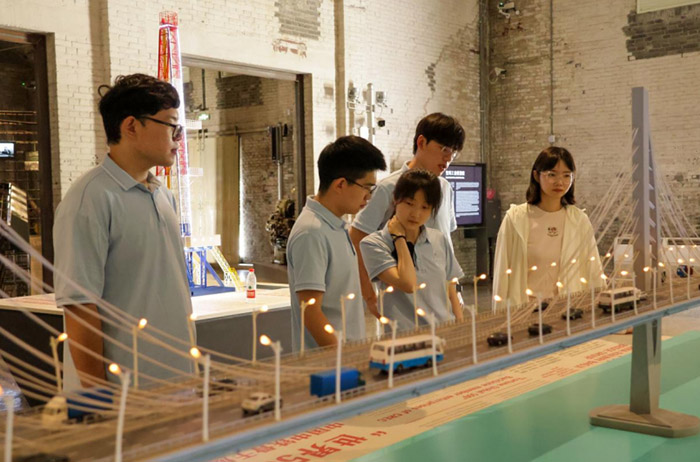

实践队成员在展馆内的桥梁结构沙盘前展开讨论

大家围绕桥梁沙盘、老机床、涡轮装置、细纱机与纱锭等展品,从结构受力、材料演进、制造能力升级等专业视角展开讨论,把课堂所学与抗战时期西北大后方的工业实践贯通起来。

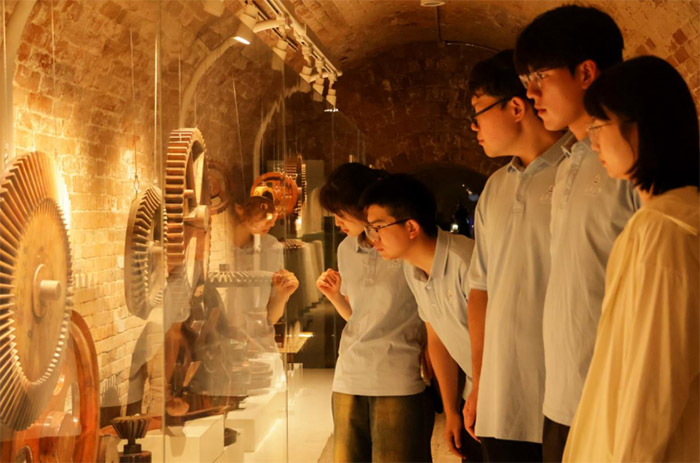

实践队成员在窑洞展厅深处查看老式机床主轴传动装置

“当讲解员说最长的窑洞110米、上覆黄土30多米防空效果极佳时,我第一次把课堂里的‘工程结构安全’与民族工业的生存智慧直接连在一起。”队员付康杰说。

“交通道、通气孔、吸尘塔、储水窖这些设置,本质上体现的是系统性的工程设计。”另一位队员谷亚宁补充。

实践队成在窑洞展厅近距离观看涡轮、齿轮等老式机加部件

“站在这些老设备前,我第一次那么直观地感到,‘交通强国’的底色离不开‘制造强国’。”队员罗柄文表示。

走出窑洞,“地下工厂”的轰鸣仿佛仍在耳畔。为了把“大思政课”的维度继续向前延展,实践队随即奔赴扶眉战役纪念馆,在更宏阔的历史坐标中追寻革命精神的源头活水。这里,工业支撑战争的“物质之基”,与人民子弟兵保家卫国的“精神之魂”,在一条时间轴上顺势衔接、彼此照应。

实践队成员在扶眉战役纪念馆合影

在纪念馆,一段段影像、一幅幅史料,将年轻的目光定格在那段浴血奋战的岁月里。队员们在展厅里久久驻足、反复讨论,从战役筹划到战术实施,从人民支前到军民鱼水情,历史在一幅幅图景中具象可感。

实践队成员在纪念馆学习战役背景重温革命先辈的浴血奋战历程

从长乐塬的“地下工厂”,到扶眉战役纪念馆的战场记忆,实践队把“大思政课”连成了逻辑自洽的“闭环”:先在工业遗产中看见“制造强国”的物质底座,再在战争史中理解“人民战争”的精神脊梁。队员们在交流中达成共识:唯有把专业训练与家国叙事结合起来,才能真正回答“强国建设、民族复兴需要怎样的青年”。

实践队成员了解解放战争时期的战况报道与舆论动员

“把思政课搬进拱廊、窑洞与战役纪念馆之间,把理论和原理讲得更‘冒热气’、更‘接地气’,是‘大思政’多维育人体系的应有之义。”带队老师王婧斐表示。实践队队长高绍祥也说,将把本次实践的所见所感整理为图文、视频与公开分享课,带回校园,带给更多同学。

从追寻“工业记忆”到重温“战役记忆”,实践队员们用脚步丈量历史、用思考回应时代。这不仅是一场“三下乡”活动,更是一堂完整、立体、沉浸式的国情课——让青春在强国建设、民族复兴的伟大征程中,绽放更加炽烈的光芒。