第一站:余村溪畔——从“伤疤”到“财富”的20年生态答卷

走进余村文化礼堂,墙上黑白色调的老照片与窗外层叠的翠竹民宿形成强烈时空对话:2005年前的矿山旧照里,炸山采石的轰鸣声仿佛穿透相纸;如今的照片中,毛竹摇曳、溪涧潺潺,曾经的“首富村”用一场“壮士断腕”的生态革命,换来了“卖风景”的新出路。

炸山的炮声沉寂后,矿坑蓄水成碧,宛如镶嵌山间的翡翠;碎石遍地的荒滩,如今紫薇盛放,化作游人如织的花海;曾经震耳欲聋的水泥厂,已蜕变为"两山"理念的朝圣地。如今,当夜幕降临,繁星下的帐篷亮起暖光,篝火旁的笑声取代了昔日的爆破声。那棵曾被矿灰覆盖的古银杏,如今新叶葳蕤,它的年轮里刻着最动人的转型密码——从靠山吃山的"石头经济",到点绿成金的"美丽经济"。“原来‘绿水青山’不是口号,是能摸得着的‘钱袋子’。”团队成员边记录边感叹,笔记本上密密麻麻记满了村民转产前后的收入对比:“炸山工月入800元,现在民宿也能月入过万。”

第二站:红船之畔——红色基因里的生态密码

从余村驱车向南,南湖红船的涟漪尚未平复,团队走进南湖革命纪念馆。“开天辟地、敢为人先的首创精神”——序厅的鎏金大字下,一张1921年的《申报》影印件与余村2005年的关停矿山文件并列展出,历史的呼应让队员们驻足良久。

这轮新生的太阳,正照亮乡村振兴的全新可能。在余村,我们看到了"两山"理念最生动的诠释:废弃矿坑变身星空营地,传统农居改造网红民宿。作为数字原住民,我们想用区块链溯源农产品,用VR技术还原古法技艺,让绿水青山在云端绽放。当晨光洒在余村的竹海上,我们相信,这就是乡村振兴最美的模样——既保留着土地的厚重,又跃动着青春的脉搏。让我们以红船精神为帆,用创新思维作桨,在这片希望的田野上,书写属于Z世代的绿色传奇!

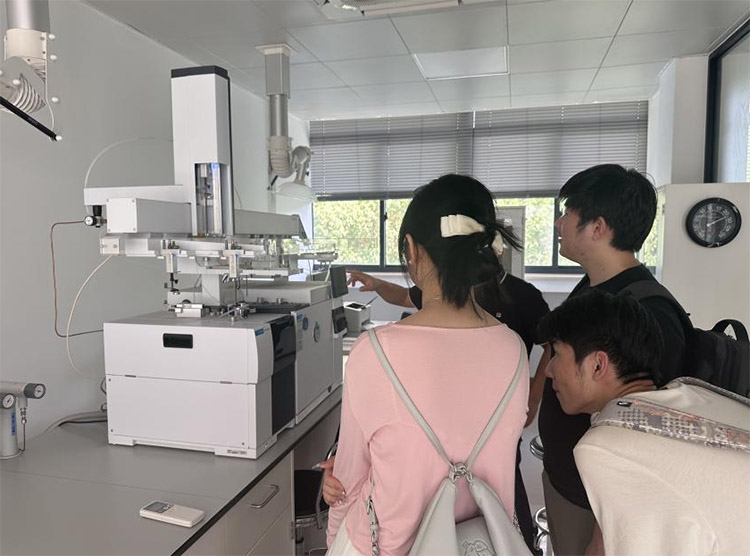

第三站:实验室与河岸——科技为笔写就“乡土方程式”

如果说余村的故事是“看得见的改变”,那么乌象坝公园与嘉源水质实验室的实践,则揭开了“看不见的守护”。

在乌象坝生态公园,团队成员手持多参数水质检测仪,正与十年前的监测数据“对话”:“pH值从7.2升到7.8,浊度从35NTU降到5NTU,公园植被覆盖率增加了40%!”数据屏上的跳动的数字,让队员们直观感受到“生态修复”的力量——曾经的劣Ⅴ类河道,如今稳定在Ⅱ类水质,成了许多鸟类的栖息地。

实验室外的智慧水网控制中心,大屏上跳动着附近流域的实时数据:水位、流速、污染物浓度……“这就是‘两山’理念的科技注脚——既要守得住绿水青山,更要用创新让它‘活’起来。”

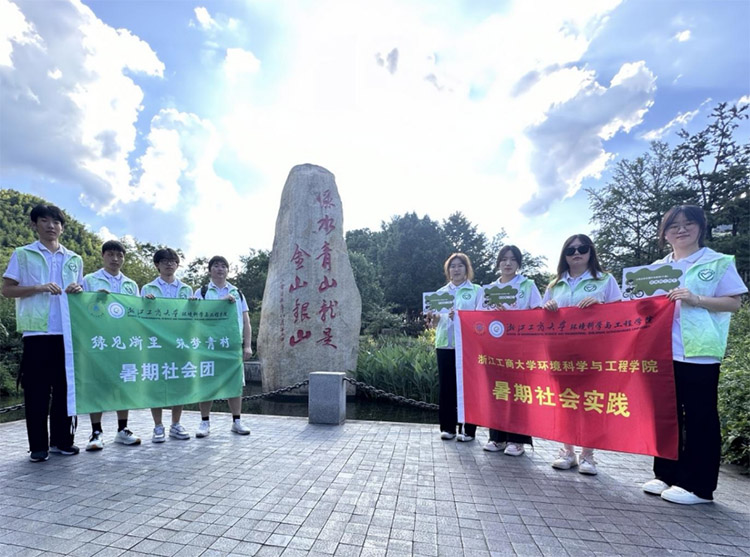

青春与青山的双向奔赴:当00后接棒“两山”故事

离村那日,余村“两山”石碑前,一位老党员拉着队员的手说:“我们这代人用20年把荒山变青山,接下来的‘青山变金山’,就看你们年轻人的了。”

这句话像一颗种子,在队员们心里生根。实践结束时,团队不仅整理出《余村生态价值转化白皮书》,还拍摄了“00后眼中的乡村振兴”短视频——镜头里有村口大伯用溪水煮茶的笑脸,有乌象坝公园的“生态盲盒”,还有实验室里“00后+工程师”的跨代对话。

“守住乡土印记,不是把乡村锁在回忆里,而是用我们的眼睛发现价值,用科学的手点亮未来。”小张说,“当我们用检测仪丈量溪水的清澈,用短视频传播乡村的故事,‘两山’理念便在代际接力中,生出更蓬勃的枝桠。”