在参观湿地公园前,我们查阅资料得知:龙岩长汀县在治理前有着十分严重的水土流失问题,据1985年遥感监测数据,水土流失面积达146.2万亩,占国土面积的31.5%。水土流失最严重的地区,山光岭秃,草木不存,夏天阳光直射下,地表温度可达70多摄氏度,长汀成为了八闽大地上的一处“火焰山”。“头顶大日头,脚踩砂孤头,三餐番薯头,人穷地也瘦”“晴三天,尘满面,雨三天,泥满田,水淹火烤到哪年”,从前的长汀到处都能听到这样的回答。

长汀如何走上生态文明建设道路,对我们青年学子又有哪些启示?带着这些问题,我们走访了三洲镇湿地公园和中国杨梅博物馆。

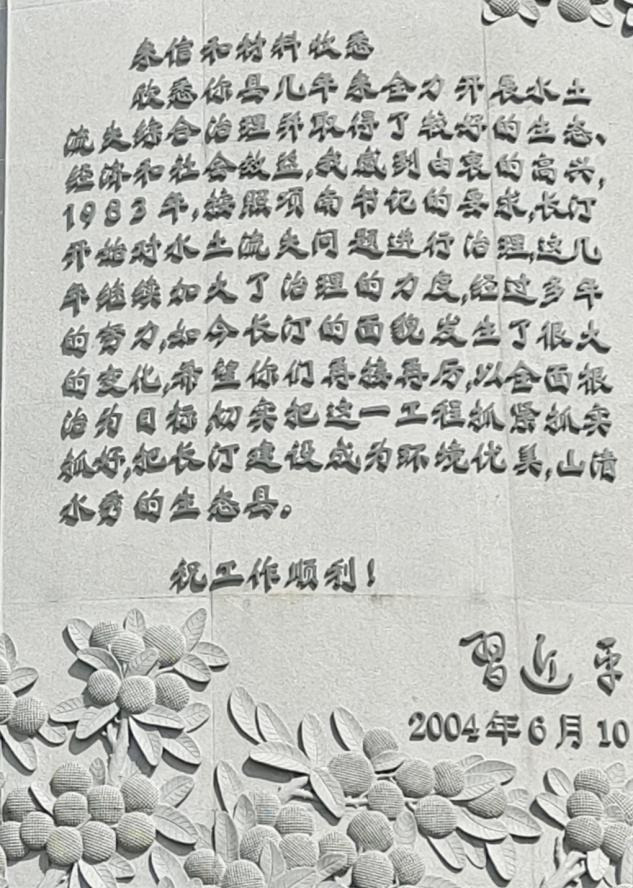

踏入湿地公园,首先吸引我们注意的是习近平总书记在2004年6月10日对长汀县的“六月回信”石碑。面对严重的环境问题,自习近平总书记作出水土流失治理的指示后,长汀人民就始终以“滴水穿石,人一我十”的精神,坚持“党政主导、群众主体、社会参与、多策并举、以人为本、持之以恒”的工作理念,咬定治理荒山不放松,一任接着一任干。1985-2016年累计造林绿化面积达154.78万亩,森林植被有效恢复,森林群落向多样性稳定性演替,长汀逐步实现了从“火焰山”变成“花果山”,从山光、水浊、田瘦、人穷到绿色、低碳、循环的演变。

治理的历史便是发展的历史。在三洲镇湿地公园的参观过程中,我们深刻感受到了长汀从寸草不生到绿茵环绕的质的变化,认识到只有“绿树村边合,青山郭外斜”美好的生态才能给予人民高质量的生活环境。

在治理水土流失的过程中,三洲镇的人民群众积极奋斗,开发出一条具有自身特色的“杨梅模式”,三洲也从一个贫困落后地区变成了远近闻名的杨梅之乡。

“一直想好好看看杨梅产业是如何带动三洲镇经济发展的,今天终于圆梦了!”怀着激动与兴奋的心情,踏着坚实的步伐,队员们走进了杨梅博物馆。在这里,队员们看到了三洲镇的各类杨梅品种及其制成品,但令成员们感受颇深的却是杨梅对三洲人民的各种作用。在讲解员的带领下,我们了解到:杨梅的推广种植既促进了农民们的增收,也吸引了更多企业的加入,由此为三洲地区提供了更多的就业岗位,许多在外务工人员纷纷回到家乡投入杨梅产业的建设。

实践队还了解到,在长汀县杨梅产业的发展壮大的过程中,习近平总书记亦时刻心系着奋斗在一线的长汀人民。2001年10月19日,长汀水土流失治理工作得到时任福建省省长习近平同志的批示和支持,大大增加了长汀县治理水土流失的信心和决心;2004年6月,长汀县委县政府将出产的杨梅送到浙江省委,得到时任浙江省委书记的习近平同志的回信鼓励。正是党和政府无微不至的关心与支持,激励着长汀人民在今后的进程中进一步推进绿色发展,以生态文明建设为引领,以绿色转型为驱动,构建新型长汀发展模式。让子孙后代既能享有丰富的物质财富,又能仰望星空,看见青山,闻到花香。

“没想到小小的一颗杨梅,竟能促进生态的恢复、推动经济的发展、促进长汀人民向美好生活踔厉奋发。”参观杨梅博物馆后,实践队队员们激动地说。

万物各得其和以生,各得其养以成。走出湿地公园和杨梅博物馆,向着刻有“绿水青山就是金山银山”的石碑上回望,队员们似乎都有了与以往不同的感受。跋山涉水,步履不停;山高水长,映照初心。从小就生活在福建这样一个以生态文明著称的省份,集大学子希望结合本次实践调研,更好地理解习近平生态文明思想,汲取奋进力量。实践队将继续深入调研长汀“山青”的奥秘、分析长汀常青发展模式,为推广生态文明治理经验、建设绿色福建贡献属于自己的青春的力量。

作者:赵蔚戊、洪奕桐