初识葛村榼子,感受非遗魅力

葛村榼子,又称“饽饽榼子”,最早记载于《齐民要术》,是一种带有花纹图案的模具,用来印制面食,因产于青岛市即墨区龙山街道办事处葛村而得名,传承至今已有600余年的历史。模内花纹清晰,有荷叶、莲蓬、金鱼、桃子、元宝等多种图案。随着时代的发展,榼子的应用越来越广泛,不仅春节的时候使用,其他节日也有专用的榼子,榼子面食制品早已渗透到人们的日常生活中的方方面面。

在许多青岛人的厨房里,放置着一把把用报纸包裹好的榼子。逢年过节人们就会将它们拿出来,洗净、擦干,放在面板旁边,然后将揉好的面团填充其中,按压结实,做出一个个如同雕刻品的小鱼、元宝、寿桃等面食。对于葛村来说,雕刻榼子是一种久远的手工艺术,它曾经是人们谋生的一种主要手段,也是一种带有家族神秘色彩的绝活。时至今日,葛村仍然保持着雕刻榼子专业村的美名。

为感受葛村榼子的独特魅力,探索其传承的新思路,实践队员来到了即墨古城王丕文老师的工作室。一进门,实践队员们就被两侧陈列架上琳琅满目的榼子吸引,金鱼、老虎形态各异,栩栩如生,不禁感叹古代手艺人的智慧。

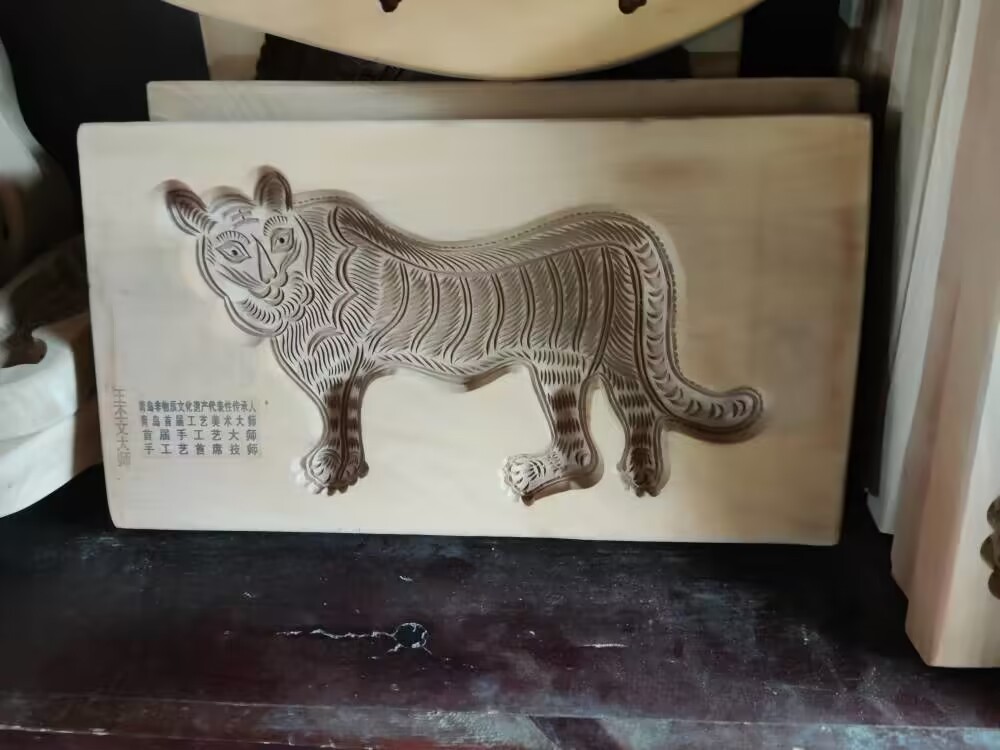

图为王丕文师傅雕刻的老虎样式榼子。 逄文汇 供图

图为王丕文师傅在向实践队员介绍雕刻技巧。 逄文汇 供图

图为王丕文师傅的工作台。 逄文汇 供图

了解榼子历史,助力非遗传承据王师傅所说,葛村榼子的历史已经几百年,怎样将这门手艺传承下去成了难题。党的二十大报告提出,“加大文物和文化遗产保护力度,加强城乡建设中历史文化保护传承”。坚持创造性转化、创新性发展,深挖非物质文化遗产价值,找到传统文化和现代生活的连接点,能够在促进乡村产业、人才、组织、生态、文化五大振兴中发挥非遗服务当代、造福人民的作用。葛村榼子作为百年手工艺,发展至今已经不仅是一种工具,很多人都在收藏榼子,将其视为珍宝把玩。随着新媒体的发展,可以推出系列特色体验活动,让年轻人了解葛村榼子,参与到葛村榼子的传承与保护中来。另外可以大力发挥互联网的作用,加大宣传力度,同时将非遗文化与旅游体验相结合,以更好地传播非遗文化。

图为王丕文师傅在雕刻。 逄文汇 供图

一刀一刻走过百年,雕刻出岁月的记忆,雕刻出人们对美好生活的期许。在王家葛村,还有很多像王丕文师傅这样的手艺人,他们潜心雕刻,将这门技艺传承下去,守护着文化的灵魂。要想保护好非遗,保护好中华文明的根,就要讲好非遗故事,将非遗传承下去。(通讯员 逄文汇)