南京审计大学国家审计学院“职审未来”实践团:探索审计就业新路径 智绘人才服务新篇章

为深入贯彻党的二十大及二中、三中全会精神,落实就业优先战略,聚焦高校毕业生高质量就业问题,响应“三全育人”“五育融合”的教育要求,2025年7—8月,南京审计大学国家审计学院“职审未来”暑期社会实践团队先后奔赴南京、天津、兰州等地针对审计人才培养的质量以及人才的行业需求和高校供给适配度等热点问题开展实践调研活动,探索挖掘审计学专业人才新就业增长点,为高校人才培养开辟就业新空间献计献策。

四地调研:从人才市场到行业脉搏的“破题之旅”

实践围绕团队精心选择的“四维坐标”——南京(华东)、天津(华北)、兰州(西北)、云南(西南)展开。这四座城市不仅具有区域经济发展的代表性,更凸显了不同层级、不同性质组织审计岗位的需求特征,成为团队洞察行业就业生态的“活样本”。在兰州新区人才服务中心,团队成员协助整理登记企业招聘资料,发现那里的制造企业特别看重‘接地气’的技能,比如更看重能够快速看懂工厂成本核算表的求职者,而不只是会做标准化的财务审计员。团队成员遇到的一位当地企业HR也反复强调:“我们招的不是‘做题家’,是能跟着项目跑现场、能在车间里找出成本漏洞的人。”

在云南人才市场的中小企业集中招聘区里,“能适应县域审计项目”“熟悉地方税收政策”成了高频词。一位在当地从事审计工作的HR坦言:“云南地域辽阔,很多项目需要深入州县,不仅要懂专业,还得有跨文化沟通能力,比如和少数民族企业家打交道时,得理解他们的经营习惯。”从如何核查农产品加工企业的库存,到如何用简易工具做村级财务审计,这些“带着泥土气”的经验,后来都成了“审计职通车”APP里“地域化技能库”的核心素材。

而在天津的人才招聘会上,团队成员深入了解了会计师事务所、公务员、银行、保险以及大型企业内审等就业方向的人才需求特征,招聘人员鼓励学生以开放的心态积极尝试各类职业方向,在夯实专业基础的同时,主动适应数字化转型趋势,将个人成长与审计行业发展战略紧密结合,用专业能力服务地方经济建设,共同推动审计行业创新发展。

实践赋能:从“纸上谈兵”到“落地生根”的价值跃迁

同时,团队成员在与会计师事务所项目经理的聊天中发现,审计行业的人才招聘呈现出多元化趋势。除传统审计专业外,法律、计算机等跨学科背景的毕业生正大量涌入。法律专业人才在风险管控与争议处理中展现优势,计算机专业人员则依托IT审计等技术专长大幅提升审计效率。这种复合型人才需求的增长,不仅重塑了行业用人标准,也对传统审计专业毕业生形成了直接冲击。他们需要在巩固专业核心能力的同时,加速向“审计+”复合型人才转型,才能在竞争激烈的就业市场中保持优势,这也成了团队搭建APP的核心动因。

完善总结:从概念框架到数据沉淀的质变提升

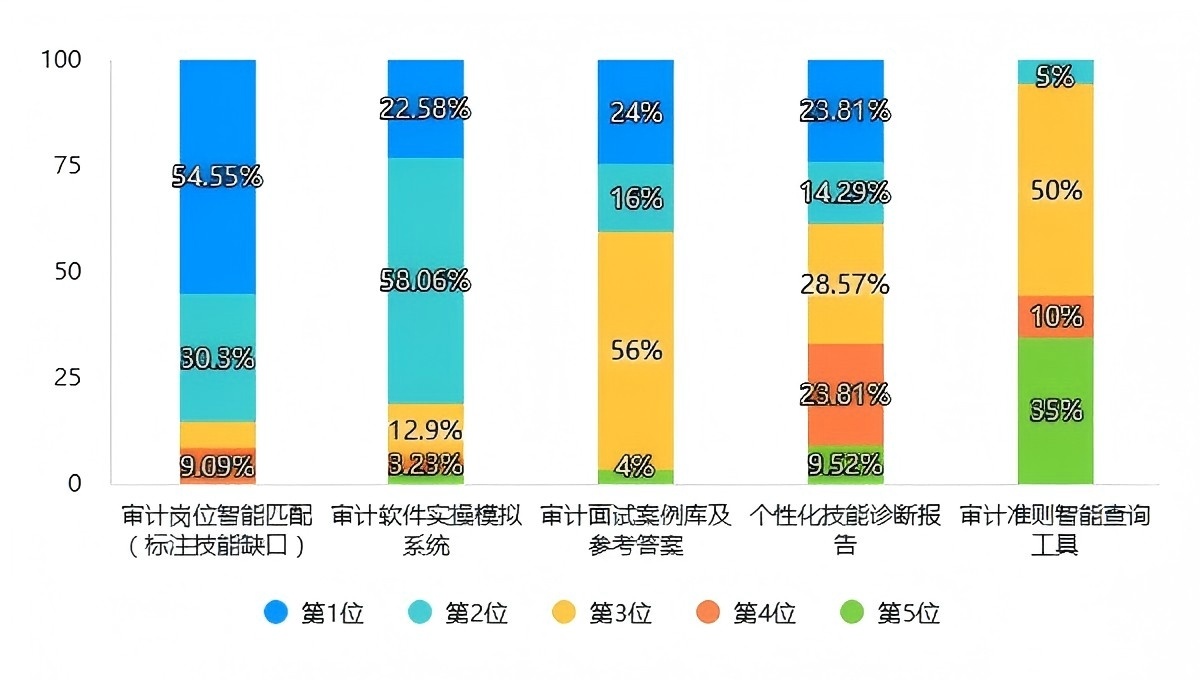

在调研初期,团队进行了周密的前期规划,并开展了理论研学。不仅对我国近年关于就业战略的先进理念和具体政策进行了系统总结和学习,还通过搜集各类文献资料,对国内外高校就业的有益经验,尤其是审计学专业的就业形势和就业特点进行了专门的学习。在调研阶段,通过系统梳理四地调研的问卷数据及访谈记录,实践团队形成了近万字的数据分析报告和3份调研及总结报告,这些第一手资料为 AI 服务平台的构建提供了坚实支撑。在AI工具的应用与需求方面,数据显示:AI简历优化最受欢迎,在所有受访者中,63.89%的人使用过AI工具进行简历优化,显示出求职者对AI在简历提升方面的高度认可。根据调查结果,用户最期待提供的服务功能是审计岗位智能匹配(标注技能缺口),以3.94的综合得分位居首位,且有54.55%的受访者将其排在第一位。受访者所表现出的整体高度积极态度,共同勾勒出一个关键趋势:AI已从辅助性工具快速演进为招聘生态中的核心赋能要素,其价值在效率提升(企业端)和竞争力增强(求职者端)两个维度均获得广泛验证,标志着该技术在人力资源领域正步入成熟应用期。