2025年暑期,拾文思源实践队开启了一场跨越四川与北京的非遗探寻之旅,队员们兵分五路,深入凉山、雅安、乐山、成都以及北京,开展了为期10天的社会实践活动,五组队员圆满完成20个非遗项目及9个文旅融合点位的调研。如今线下实践已圆满落幕,那些藏在非遗里的匠心故事与传承智慧,也随着队员的脚步被一一发掘。

图:拾文思源实践队调研过程合影

图:拾文思源实践队调研过程合影

【川蜀大地:非遗与生活的共生共荣】

四川作为本次调研的主阵地,各组深入不同地域,捕捉非遗在多元场景中的鲜活表达。

凉山组聚焦彝族文化核心区,在建昌古城感受传统与现代的碰撞。国家级非遗彝族漆器传承人吉武五呷坚守自然漆工艺,以政协委员身份推动非遗保护;牛皮火绘传承人洪昌恒以火为笔,在牛皮上再现国画意境,其工作室与马骀美术馆联动,让西汉技艺融入当代艺术场景。甘洛县的彝族刺绣更打破地域边界,合作社通过“培训+订单”模式带动绣娘增收,青年学子的主动学艺更显文化传承的青春力量。队员们深入探索,探寻非遗生命力背后的文化脉络与时代价值。

图:拾文思源实践队在凉山

图:拾文思源实践队在凉山

雅安组则探索非遗与文旅的融合路径。藏茶传承人李朝贵以科研赋能传统;竹编传承人陈升焕创新熊猫主题作品,合作社成为“非遗+乡村振兴”典范;穆坪砚制作技艺依托宝兴县特有石材,在坚守传统中探索文创转化。雅安之行让实践队对非遗文旅融合有了更务实的理解——它需要精准对接市场需求,也需要解决产业链上的每一个小问题。而文旅局座谈中暴露的“知名度不足”等问题,更让大家意识到,保护非遗不仅要懂文化,还要懂运营、懂传播。

图:拾文思源实践队在雅安

图:拾文思源实践队在雅安

乐山组聚焦非遗的创新表达。乐山非遗的创新实践,颠覆了队员们对传统技艺的固有认知。夹江年画借助AR技术实现动态呈现、峨眉扎染融入油画色彩、饮食类非遗通过体验活动贴近大众,这些案例让实践队深刻体会到:非遗创新不是对传统的背离,而是以当代受众易于接受的方式激活文化生命力,技术赋能与场景创新是传统技艺“破圈”的有效路径。

图:拾文思源实践队在乐山

图:拾文思源实践队在乐山

成都组挖掘非遗的年轻化传承。皮影戏进校园、蜀绣与木器跨界开发时尚单品、棕编通过短视频传播,一系列实践印证:吸引年轻群体的核心在于构建“可参与、可感知、可拥有”的连接,而文殊坊市集等平台搭建的“展示+体验+销售”生态,更印证了生态化支撑对非遗活态传承的重要性。

图:拾文思源实践队在成都

图:拾文思源实践队在成都

【北京中轴:非遗与数字的碰撞探索】

北京组作为本次调研的副阵地,围绕北京中轴线,选取绢人、景泰蓝、王其和太极拳、毛猴四项非遗展开调研。

北京组不仅致力于呈现技艺特色,更关注传承人故事:绢人传承人滑树林老师放弃稳定的工作,全身心投入绢人传承事业;景泰蓝传承人徐嘉爽老师从聚光灯前走到工作室中,为“国礼”的传承发展注入崭新活力;王其和太极拳的第四代传承人卢立卫老师,致力于让促进气血通行、修身养性的太极拳式“养生”低龄化、普遍化;毛猴传承人李强老师传承家族责任,传递文化温度,用双手续写着与这门技艺的缘分。实践队在调研中也进行了一场寻根之旅:从传承人暗夜守艺的孤灯,到时代脉搏与古老文明的融合。我们见证了非遗文明如何变为“活着的传统”,更会在未来将非遗的故事讲述给世界。

图:拾文思源实践队在北京

图:拾文思源实践队在北京

【调研成果:从实践数据到文化思考】

本次调研在数量与深度上均实现突破:覆盖16个四川非遗、4个北京非遗,涵盖传统技艺、饮食、武术等多个门类,记录传承人故事20余则,收集技艺细节及创新案例50余条。调研发现,非遗传承正呈现“传统坚守”与“创新破圈”并行的态势——既有对自然漆、传统纹样的执着守护,也有AR、短视频、跨界合作等现代探索。

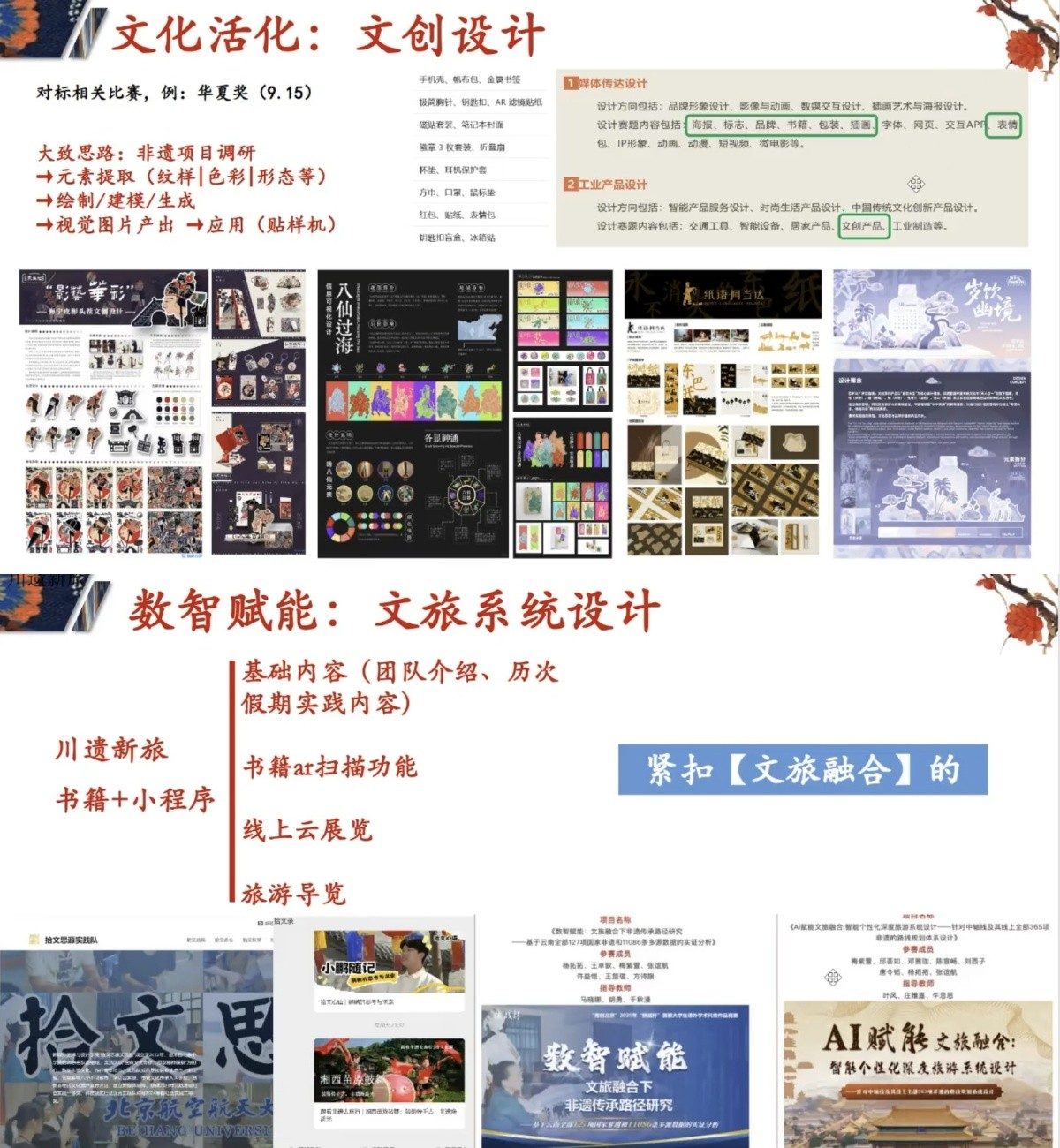

目前,实践队已启动后期工作:宣传组将产出图文、短视频等内容,文创组聚焦1-2个项目对标比赛设计,书籍与小程序制作也在推进中。这场跨越川京的非遗之旅,不仅是一次实践记录,更是对“如何让传统活在当下”的深度作答。

图:拾文思源实践队线上工作

图:拾文思源实践队线上工作