2025年6月30日,湖北医药学院第四临床学院“医”心一意暑期社会实践队来到襄阳市,前往附属襄阳市第一人民医院,与湖北医药学院94级校友焦蓉教授展开深度交流。

焦蓉,现任附属襄阳市第一人民医院副院长、党委委员,同时担任湖北医药学院第四临床学院副院长、儿科主任等职务,荣获抗击新冠肺炎疫情全国三八红旗手、襄阳五一劳动奖章、襄阳市女职工建功立业标兵、最美巾帼奋斗者等奖项。她的从医之路,始终以责任为指引,在攻坚克难中诠释医者使命,用行动书写着对生命的敬畏与守护。

队员与焦蓉合照

立志之初:一场突如其来的自我觉醒

“其实,我小时候的梦想是当一名教师。”采访刚开始,焦蓉坦率地分享了她与医学的“意外结缘”。因为家族中无人从医,她便担负着“为家族拓开一条医路”的重任考入郧阳医学院,心里却满是忐忑。她至今仍清楚记得第一次上解剖课时的情景:“所有同学都进去了,我一个人站在门口,站了半节课才敢默默进去。”对死亡的本能畏惧,让她在之后很长一段时间里备受煎熬,甚至开始怀疑自己是否选错了路。

刚入学时,焦蓉和许多新生一样都有些松懈,连晚自习都从没去上过,对学业也显得浑浑噩噩。这样的状态一直持续到大二,才迎来了转折。某天晚上,一个念头毫无征兆地撞进脑海:“我将来是要做医生的,如果一直这样敷衍学习,将来怕是会因为自己医术不精,给无数生命留下无法挽回的遗憾!”这个想法让她瞬间惊出一身冷汗。前所未有的责任感在那一刻压过了所有迷茫与恐惧——她彻底“醒”了。从此她像变了一个人,无论是教室的第一排,还是深夜的图书馆,都留下了她专注学习的身影。她废寝忘食地扎进书本,将曾经的迷茫与懈怠,全部转化为了求知的动力,最终以年级前十的优异成绩毕业。

这场深刻的自我觉醒,与其说是成绩上的逆袭,不如说是医者初心的真正觉醒。对于每一位站在医学门槛前的学子而言,这或许就是最珍贵的一课:真正的从医之路,从来不是从穿上白大褂开始,而是从内心深处对生命的敬畏,以及由此点燃的责任感开始。

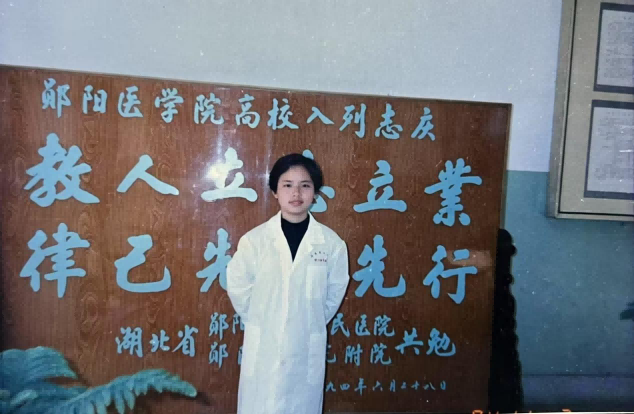

焦蓉大学时期照片

求索之路:一通含泪电话后的抉择

这份觉醒后的责任感,并未止步于本科毕业。它更像一台强劲的引擎,驱动着焦蓉在医学道路上不断深耕,哪怕这条路需要付出沉重的代价。为了在专业领域钻得更深,她在孩子最渴求陪伴的年纪,毅然远赴武汉大学攻读博士学位。可科研的重压与对孩子的牵念,像两座沉甸甸的大山,日夜压在她心头。

最让她崩溃的时刻,源于一通视频电话。电话那头,年幼的儿子放声大哭:“妈妈,你什么时候回来?你再不回来,我都要忘记你长什么样子了……”孩子稚嫩又绝望的哭喊,像一记重锤狠狠砸在她心上。屏幕这头的她再也绷不住,泪水瞬间夺眶而出。这眼泪里,既有为儿子伤心的共情,更有身为母亲的深深愧疚与无力:她能为别的孩子撑起一片健康的天空,此刻却连哭泣的儿子都无法拥抱。这块冰冷的屏幕,生生隔断了一位母亲最本能的抚慰。

那一刻,或许有过片刻的退缩念头,但挂断电话、拭去泪水后,她的抉择愈发坚定。她清醒地意识到,若此刻轻言放弃,自己与孩子的泪水都将失去意义。唯一的出路,是用加倍的努力完成学业,用未来的成就回应当下的牺牲,让自己成为孩子眼中不断跨越难关的榜样。这份深切的痛楚,终究没有将她击垮,反而淬炼成为更坚韧的决心。

这通浸满泪水的通话,是每一位攀登医学高峰者都可能遭遇的试炼。它让年轻的医学生们提前看清:未来的职业征途上,学业与家庭的平衡、理想与现实的博弈,终将化作一道道必须直面的选择题。焦蓉教授的经历,已然给出了答案:真正的强者从不是永不心碎,而是在心碎之后,依然能为了那句最初的誓言,坚定迈向那条更崎岖却也更具价值的前行之路。

焦蓉给新生儿做检查

仁心之证:一场信念与绝望的较量

所有为求知付出的牺牲与泪水,终将滋养临床实践的土壤,孕育出希望的果实。一个寒冬,焦蓉便迎来了对其信念最严峻的考验。一名仅30周的早产儿从乡镇紧急转运而来,抵达时已奄奄一息,仅有微弱心跳,全身青紫冰冷。焦蓉立即带领团队投入抢救,气管插管、心肺复苏、建立静脉通道……每一步操作都如在刀尖上行进,与死神展开以秒计算的生命竞速。经过数小时奋战,孩子的心跳终于趋于平稳,暂时被从死亡线上拉了回来。

然而,更大的考验接踵而至。次日,在巨大的精神与经济压力下,孩子家长艰难地提出放弃治疗。面对这对几近绝望的父母,焦蓉内心同样承受着沉重压力。她深知,救治这样的危重早产儿,未来充满不确定性,不仅可能出现严重并发症,甚至可能落得人财两空的结局。但望着保温箱中那个气息微弱却仍在努力呼吸的小生命,她无法就此放手。

她没有居高临下地劝说,而是选择了一种更具挑战的方式——与家长展开一场关乎信念的“较量”。“请给我三天时间,”她恳切地对家长说,“这三天里,我会带领团队24小时守着孩子,动用一切手段进行评估和治疗。三天后,如果他仍未脱离生命危险,我们再一同面对最坏的结果。”她将所有可能存在的风险坦诚相告,以专业与担当,为这个濒临破碎的家庭争取最后一线生机。家长最终被焦蓉的真挚态度打动,同意了她的提议。那三天三夜,焦蓉与团队成员几乎未曾合眼,时刻监测孩子的生命体征,精准调整每一个用药剂量和呼吸机参数。幸运的是,72小时后,孩子的情况竟奇迹般好转,这份在绝境中搏来的希望,也让家长坚定了救治的信心。多年后,焦蓉收到了孩子母亲发来的一段视频:当年那个在死亡线上挣扎的婴儿,已长成一个能跟着音乐翩翩起舞的健康孩童。

这场信念与绝望的较量,让焦蓉的所有付出有了实实在在的意义。医术能够治愈身体的疾病,而医生内心的坚定信念与带着温度的担当,才能托举起那些濒临破碎的家庭的希望。这种在困境中对生命的执着守护,早已超越了技术层面,成为医学传承中最动人的精神内核,更是医者跨越重重考验、守护生命之光的力量源泉。

焦蓉接受采访

从畏惧到担当,焦蓉的蜕变道出了医者成长的真谛:以敬畏筑牢初心,以坚韧攻克考验。这对医学生而言,正是清晰的指引——当穿上白大褂时,唯有无愧“健康所系,性命相托”的誓言,方能让每一次求索,都化作托举生命的力量。